おはようございます、秋田市のしょうじ書道教室です。

ただいま2021年の小学生の入会を制限しております。ご迷惑おかけします。

2022年1月よりまた入会受付いたします。

しばらくお待ち下さいm(_ _)m

※すでに入会されている方のご兄弟・ご家族の入会はこの限りではありませんので、

入会希望の方はLINEにてご連絡ください。

勝手を言って申し訳ありません。

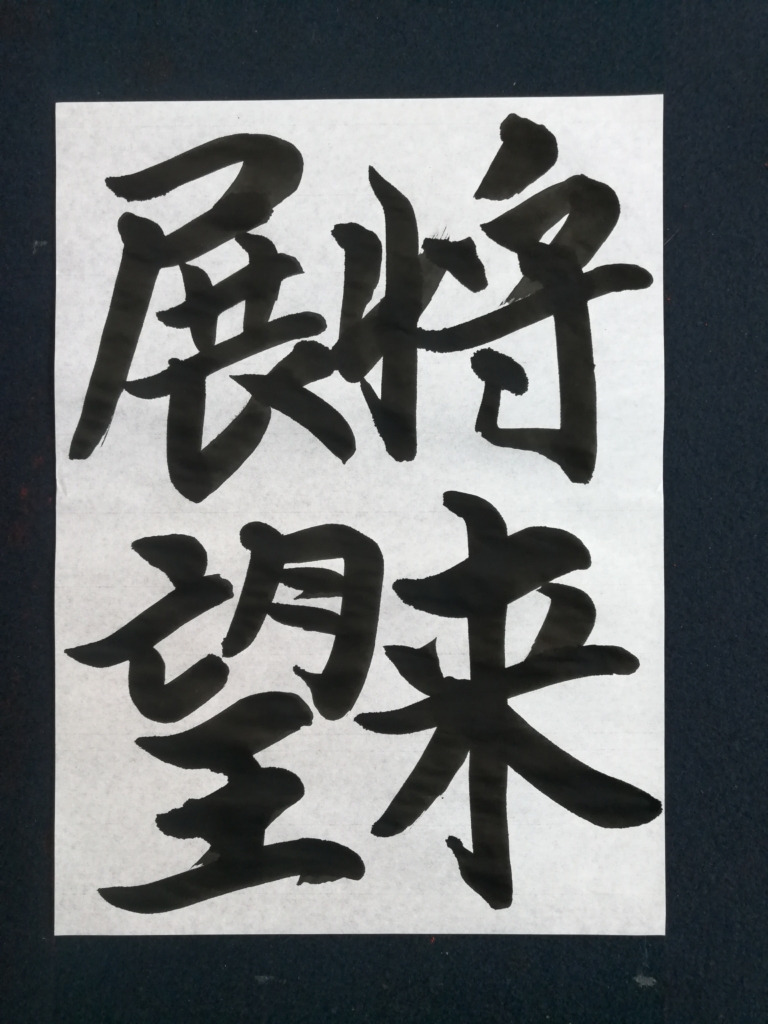

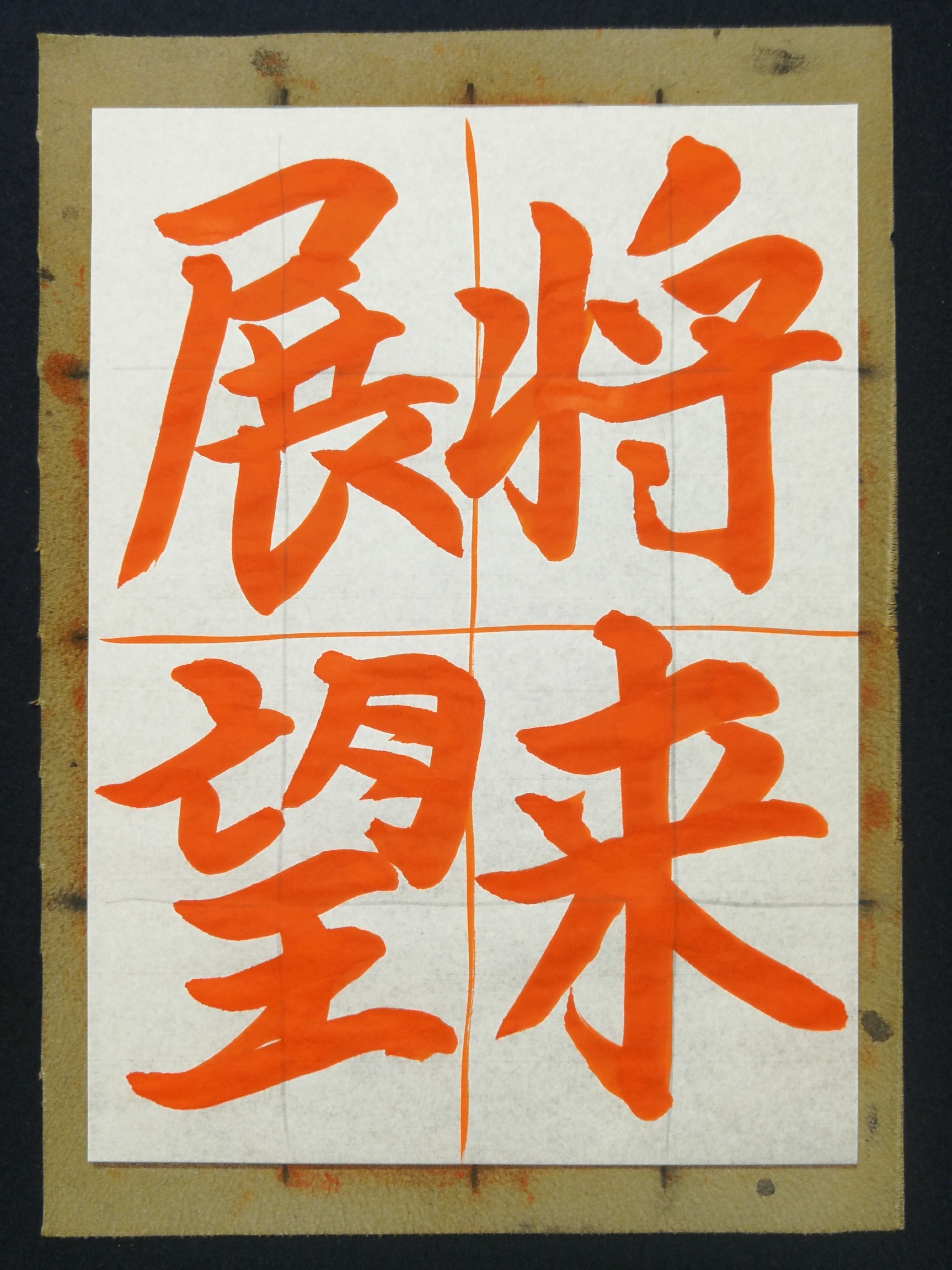

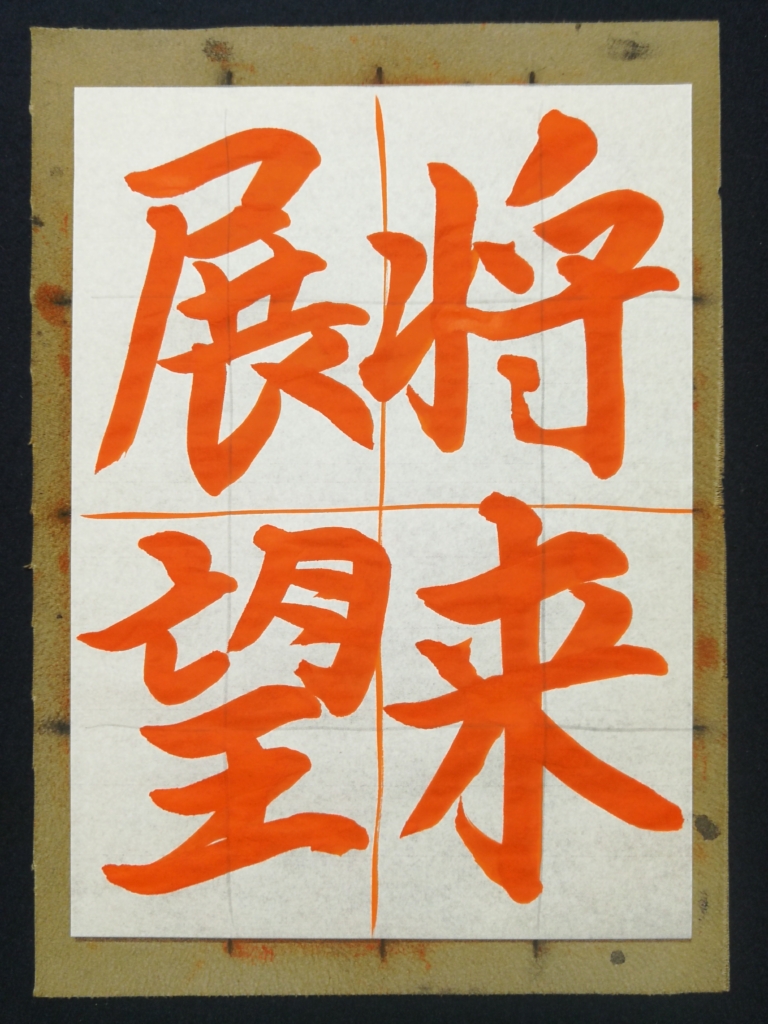

中3課題「将来展望」を解説!

さて、さきがけ展の解説もこれで最後です!

※ちなみに私はこの書展の審査とはまったく関係ありませんので、ご承知おきを。

中3課題「将来展望」は行書です!

いきまーす!

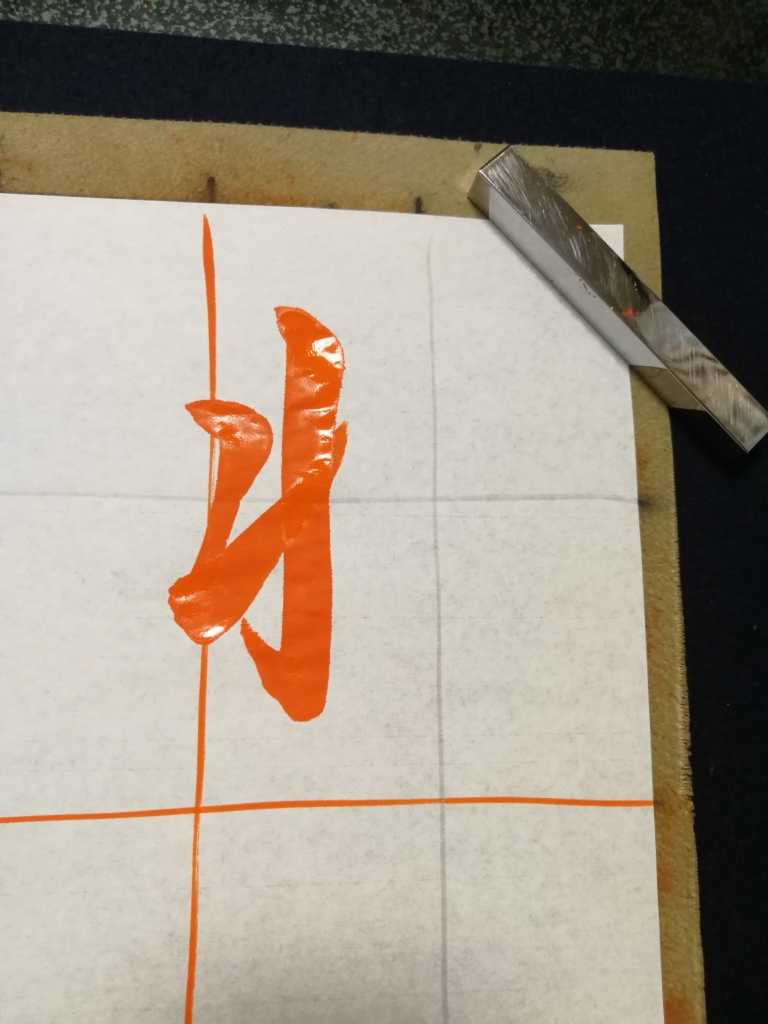

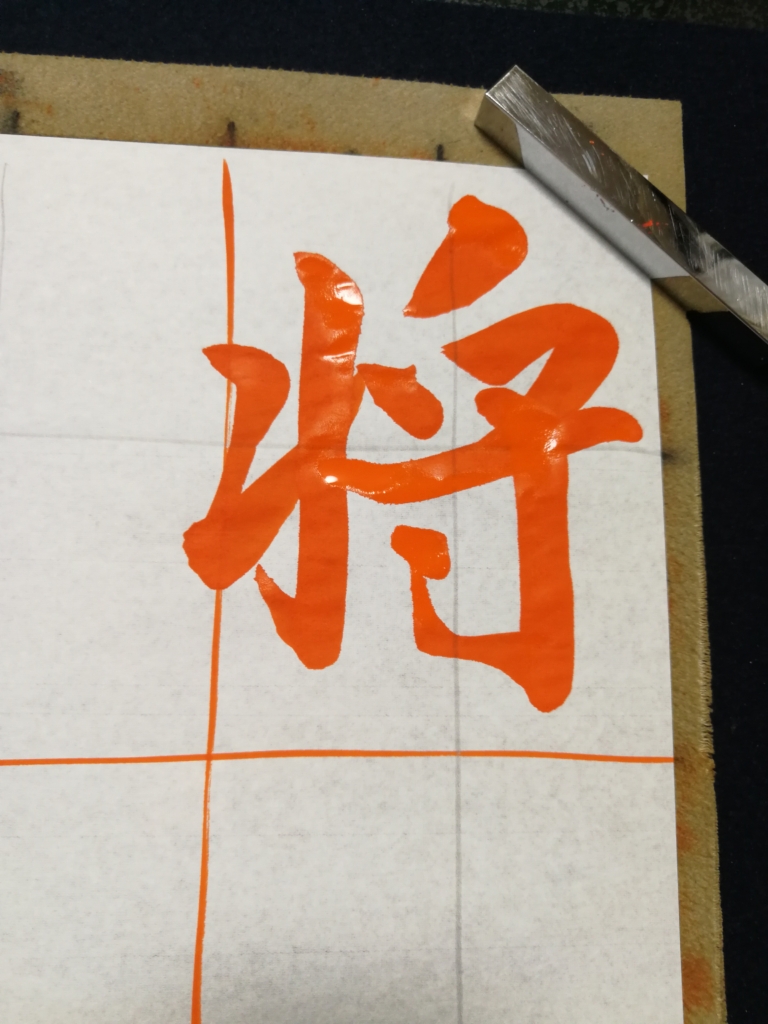

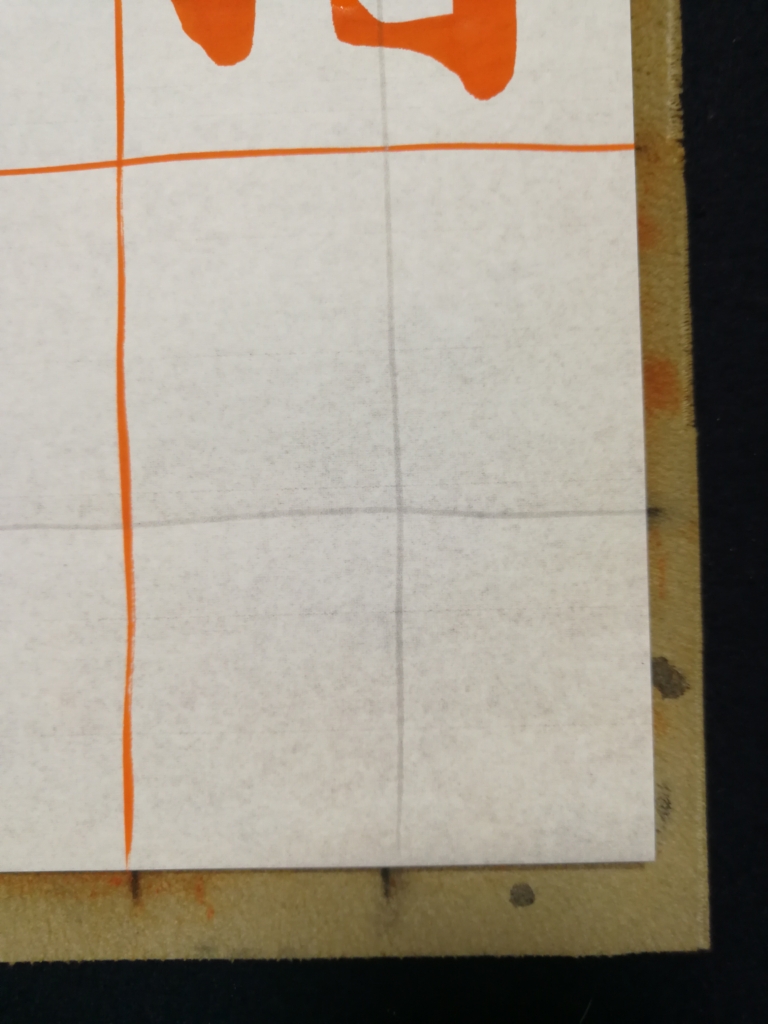

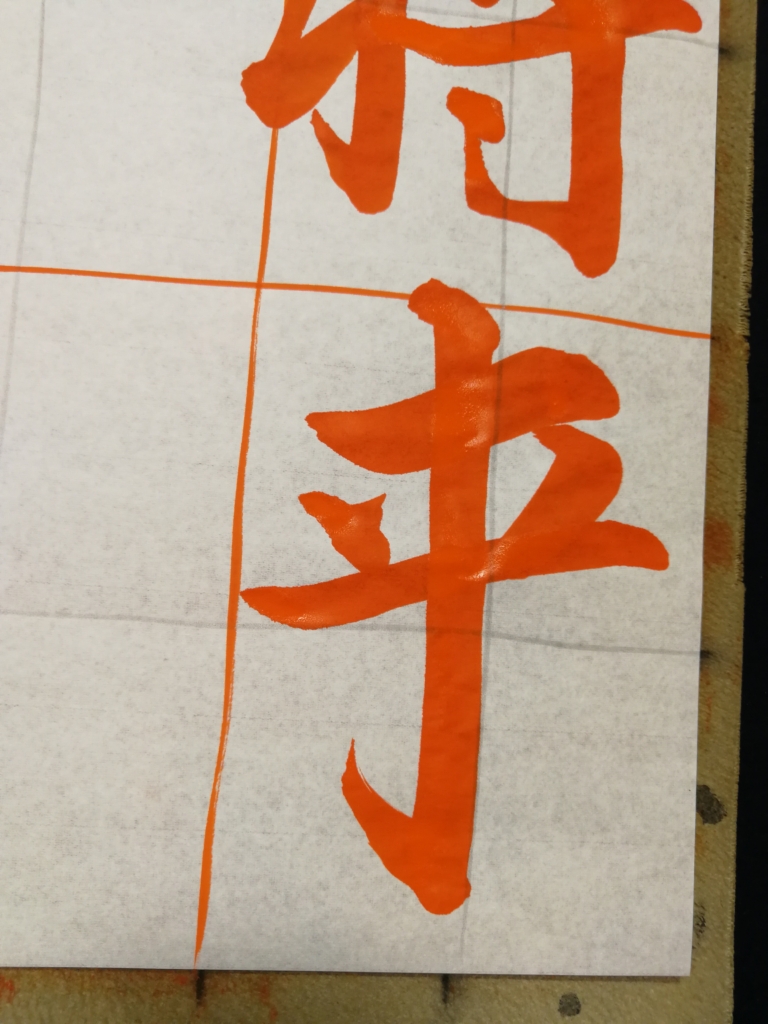

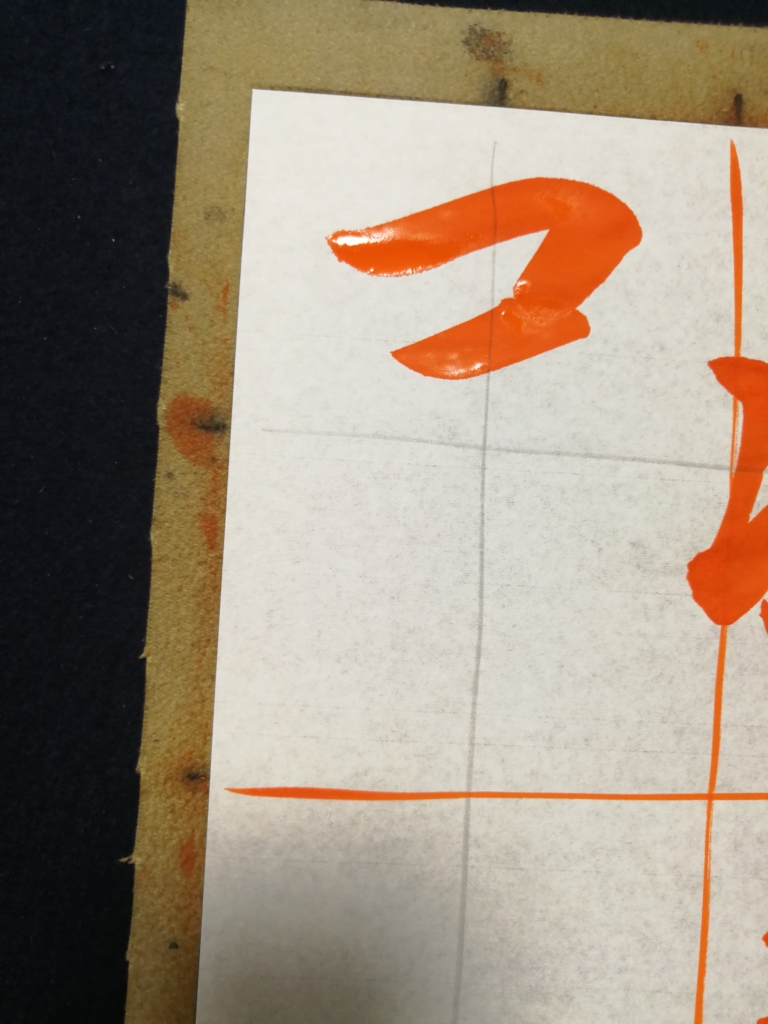

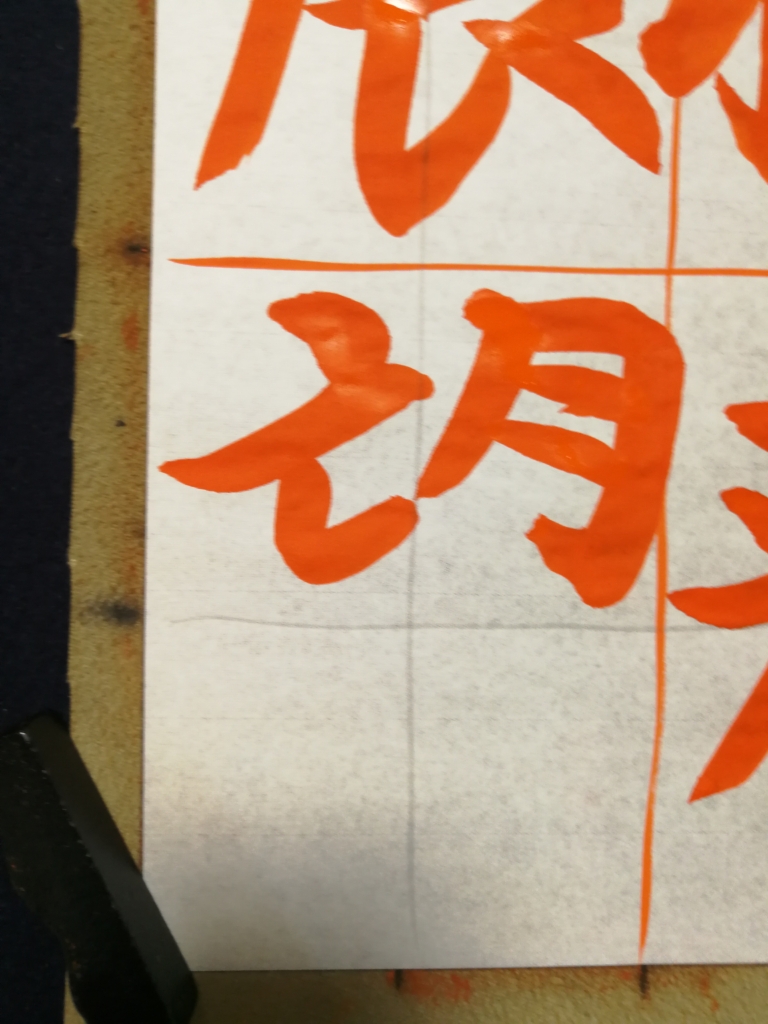

将。

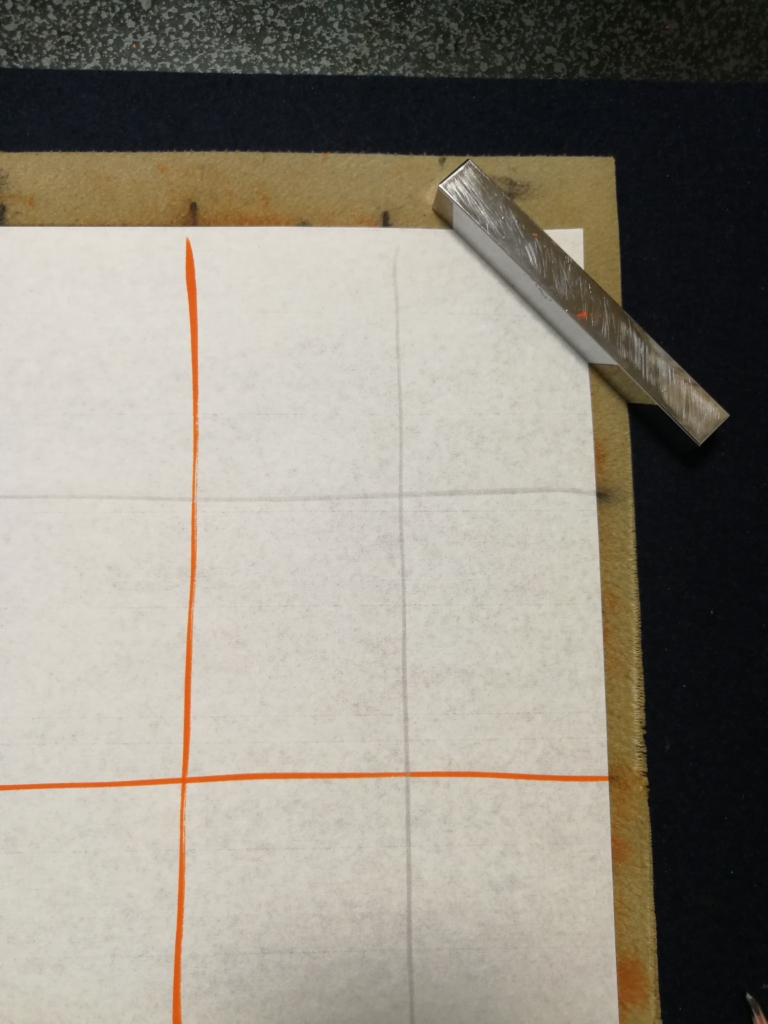

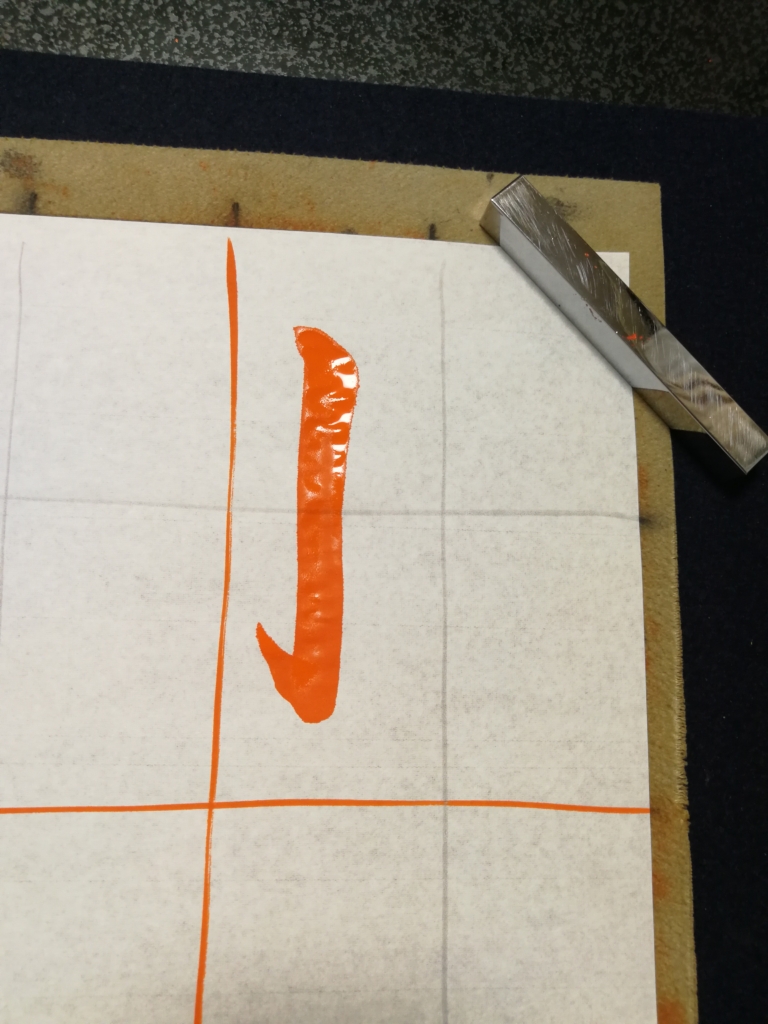

縦線から、

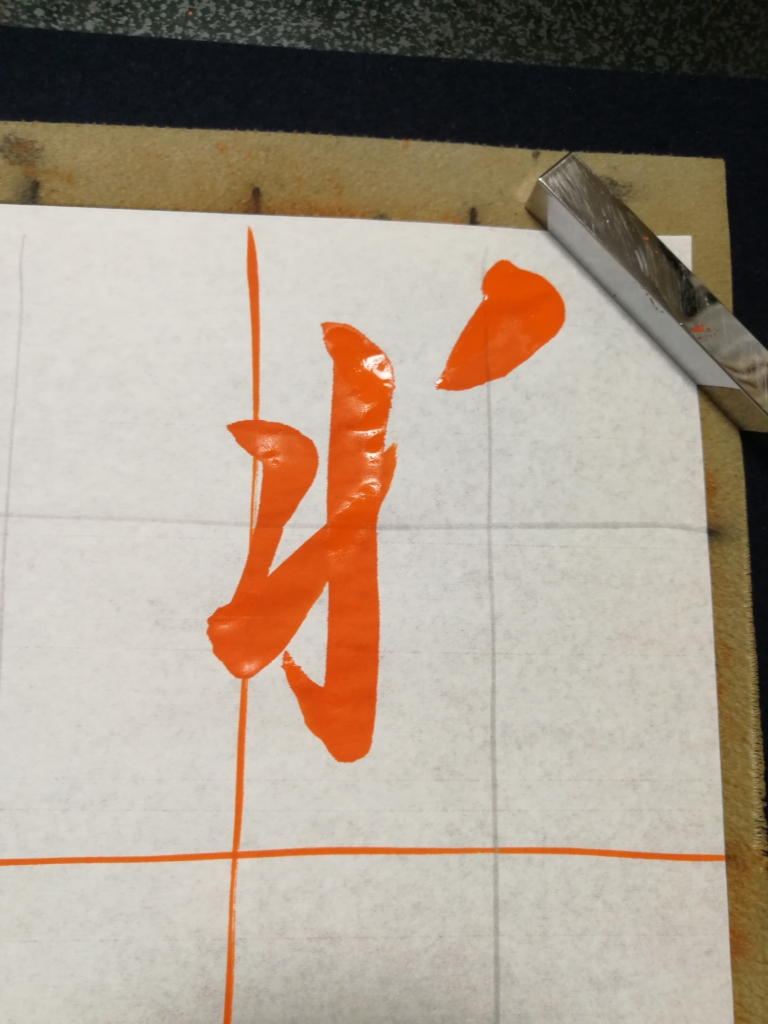

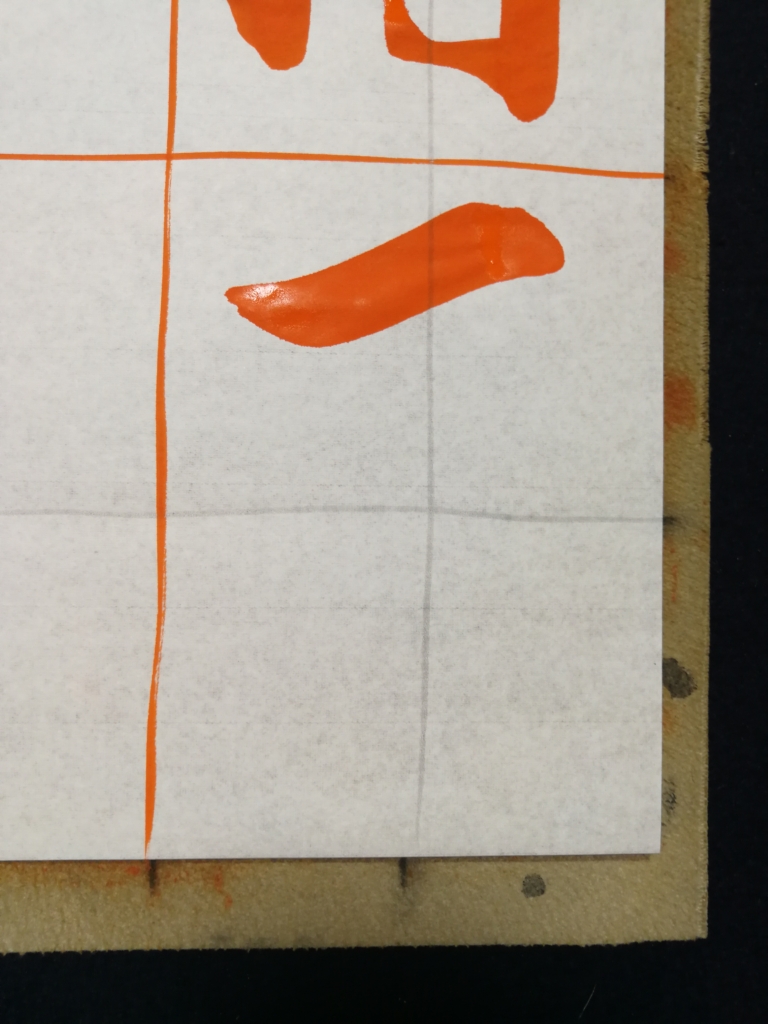

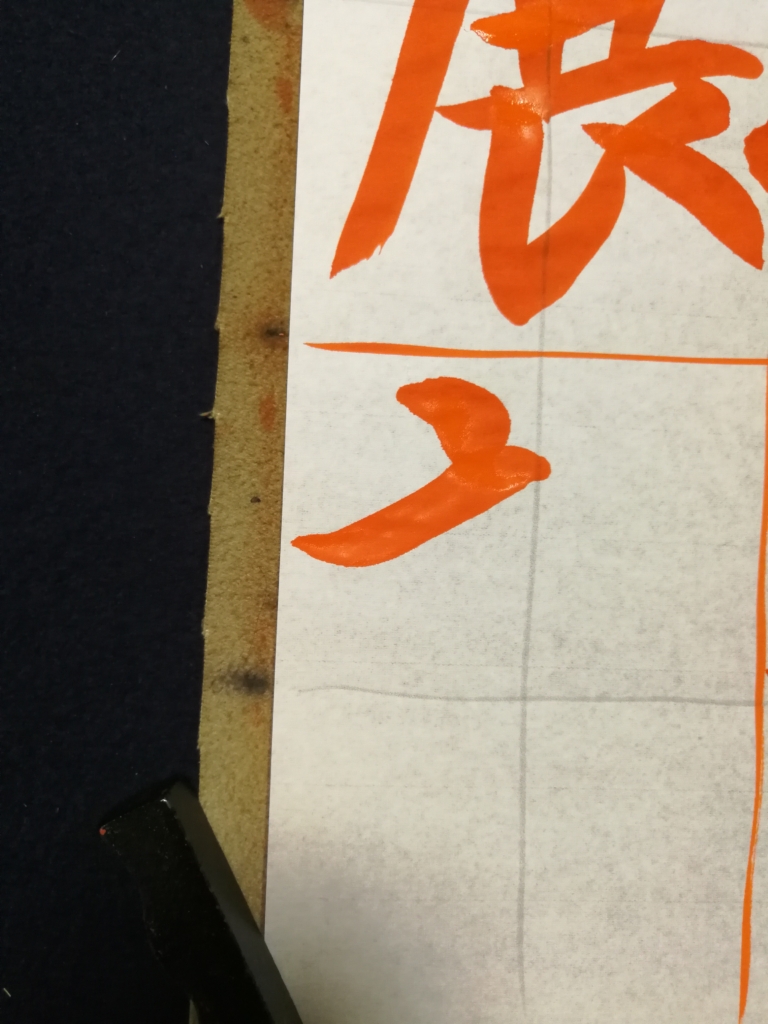

そして、

短い払い。

つながり(筆脈)をもたせて、

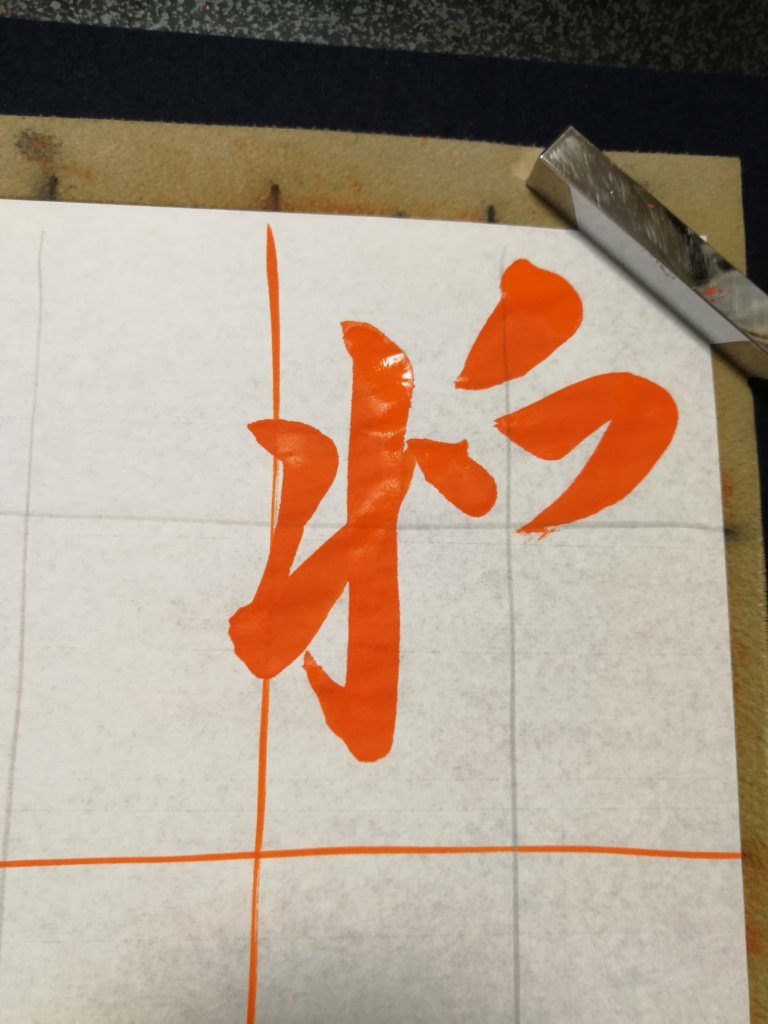

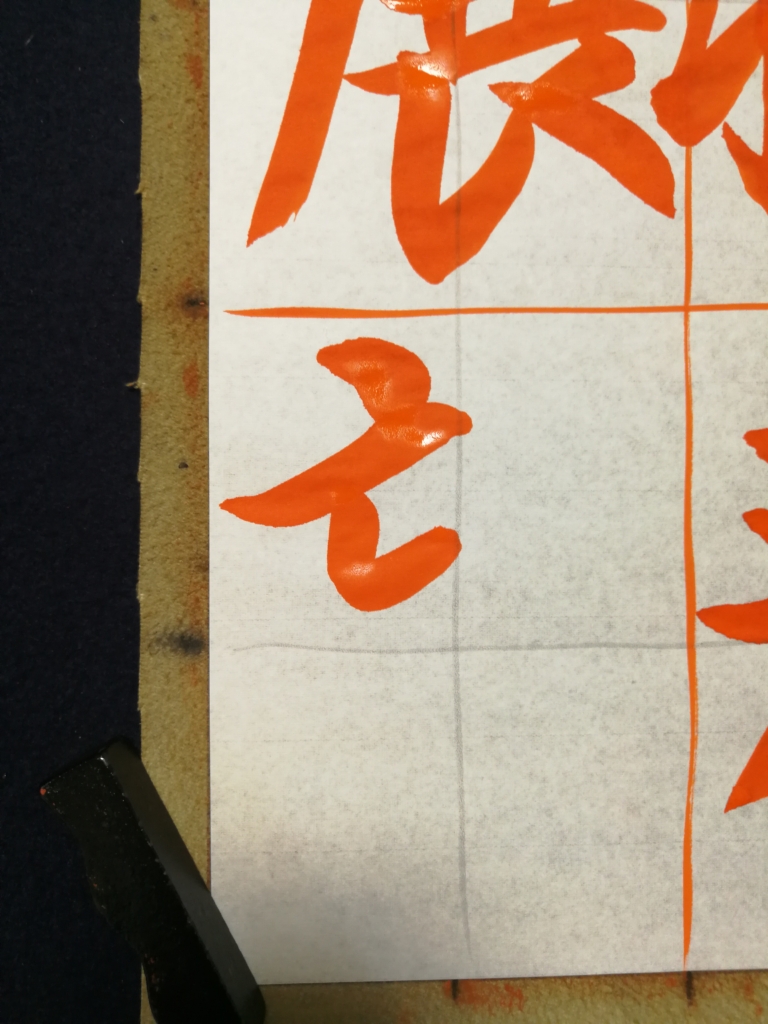

そして“寸”の部品。

ここらへんは線が重なっても、大丈夫。

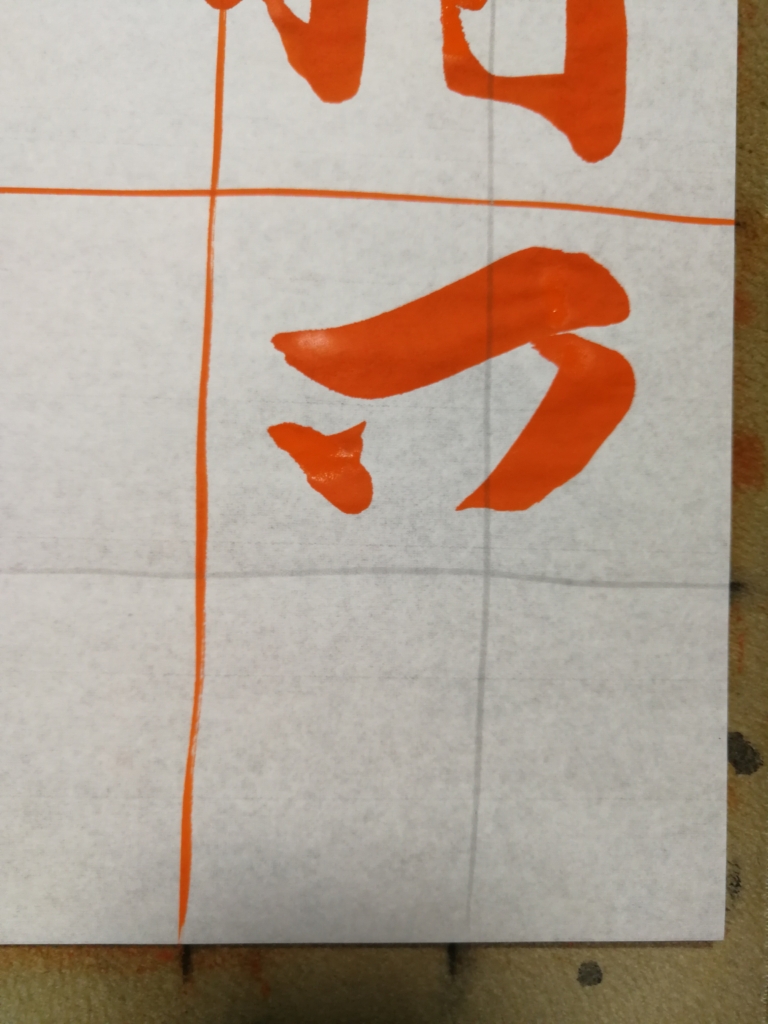

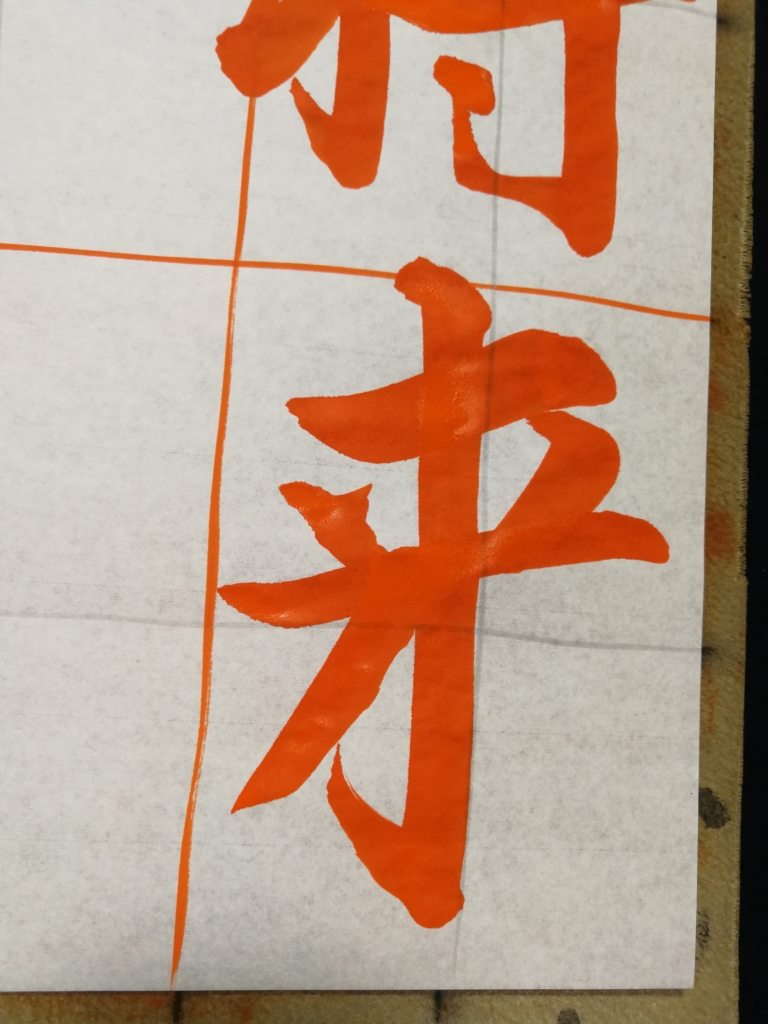

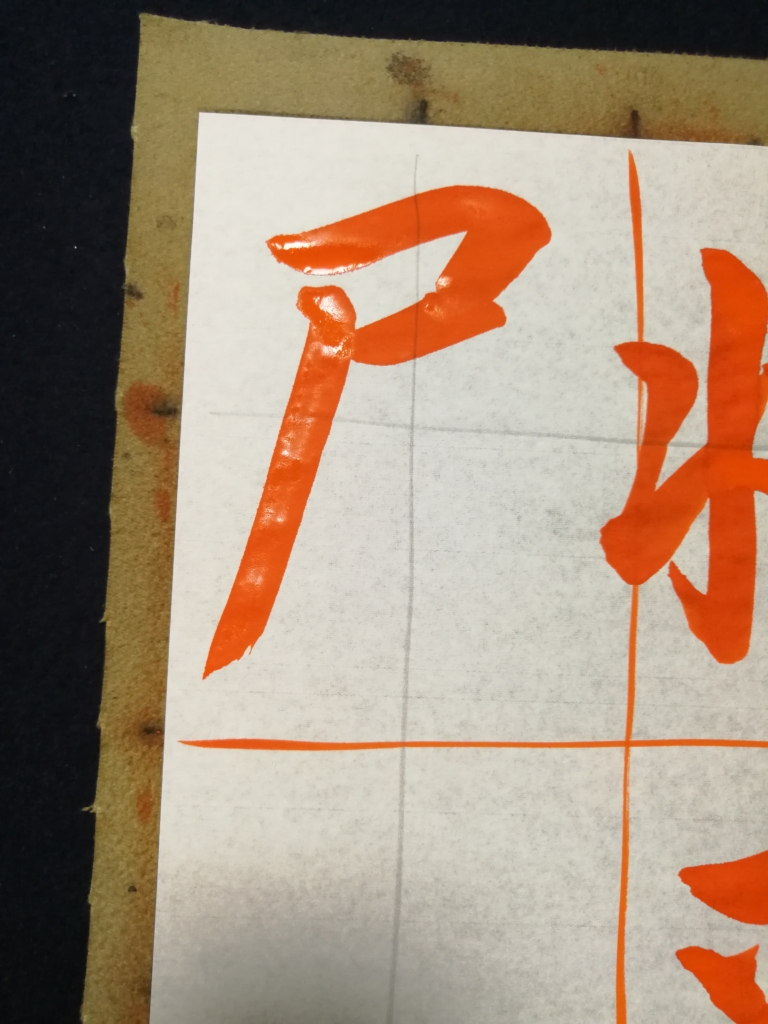

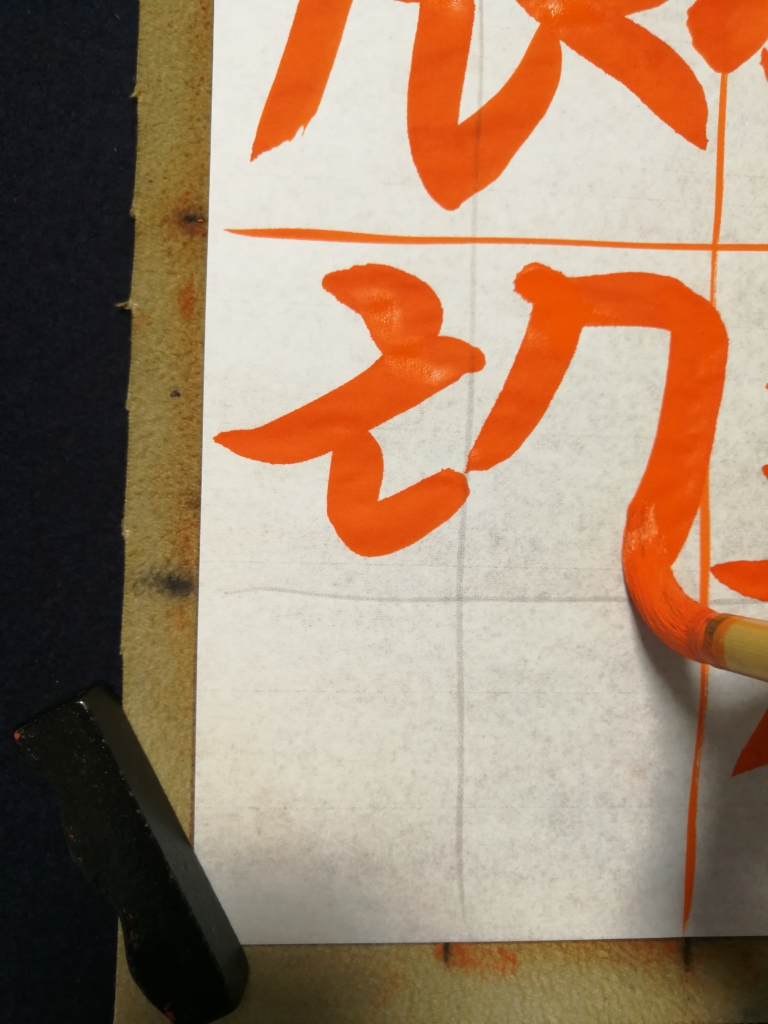

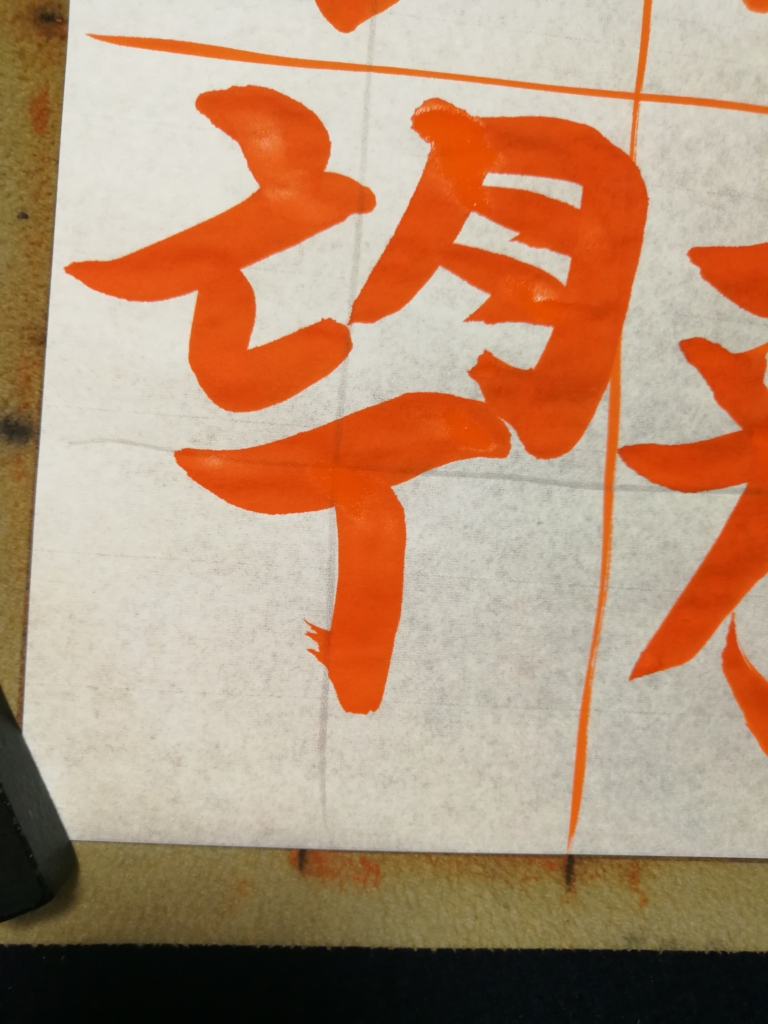

来。

お次は「来」。

全体的に、やや左へずらす。

筆先を使って。

右上がり。

縦線がわずかに左へ。

左払いは短くても。

このあたりから。

右払いを長く。

ここはすーっと抜きました。

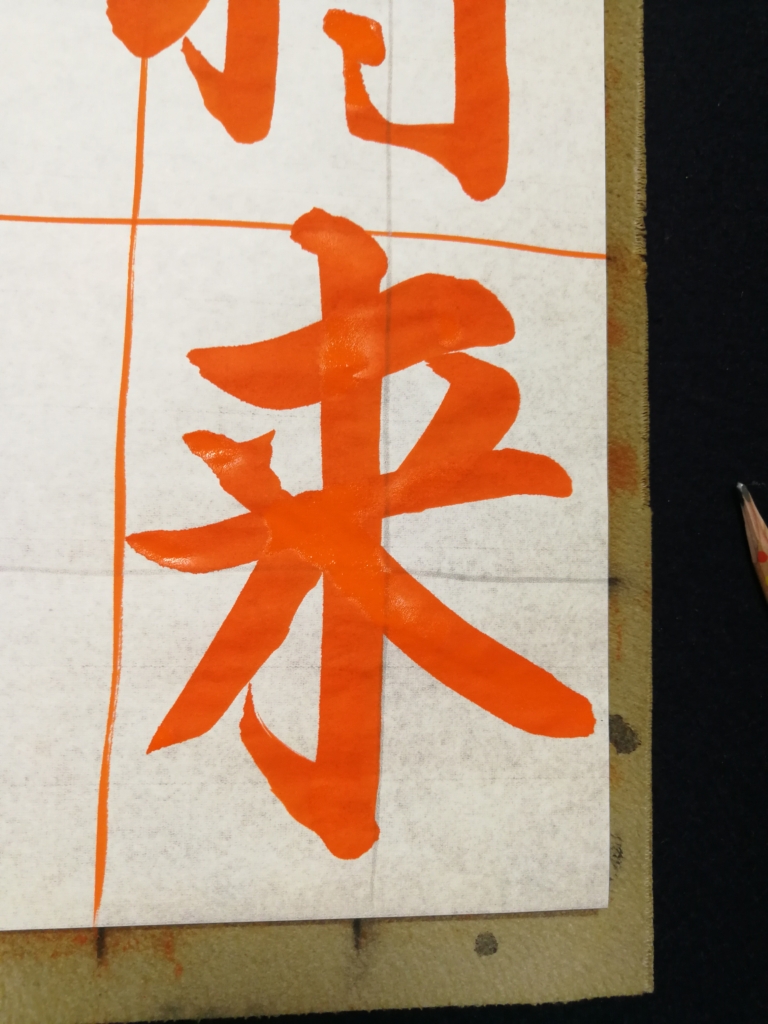

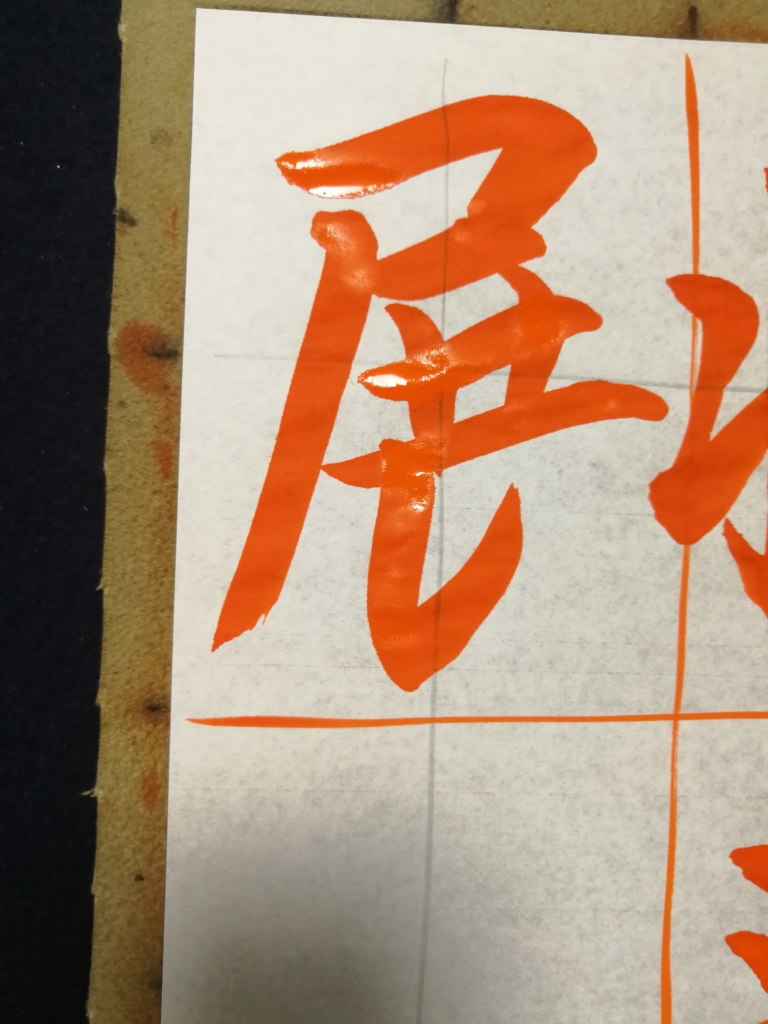

展。

さて2行目。

「かばね」とか「しかばね」と呼ばれている部首。怖ぇ。

横&縦&縦&横。

足を書く。

こっちの右払いは短く止めました。

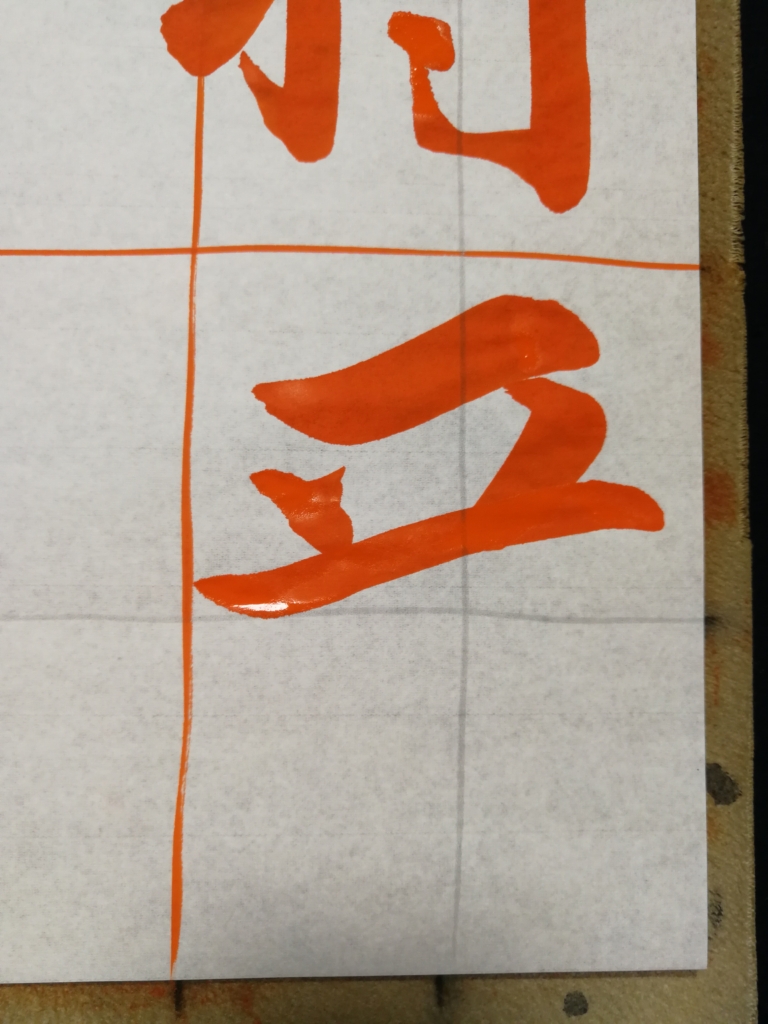

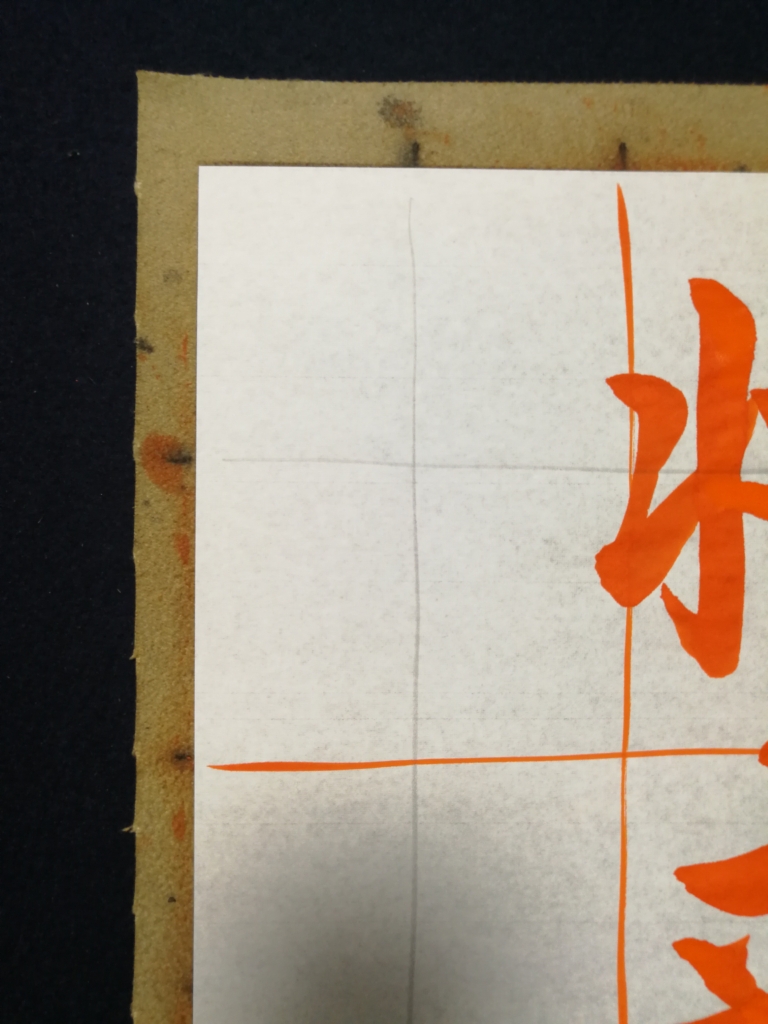

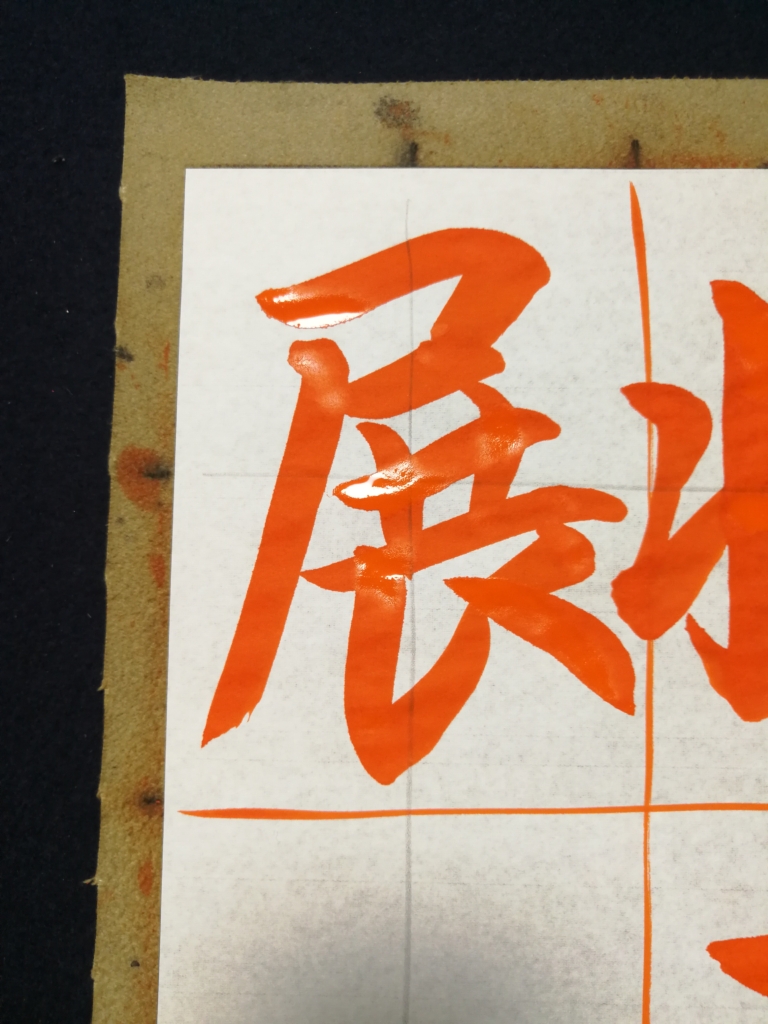

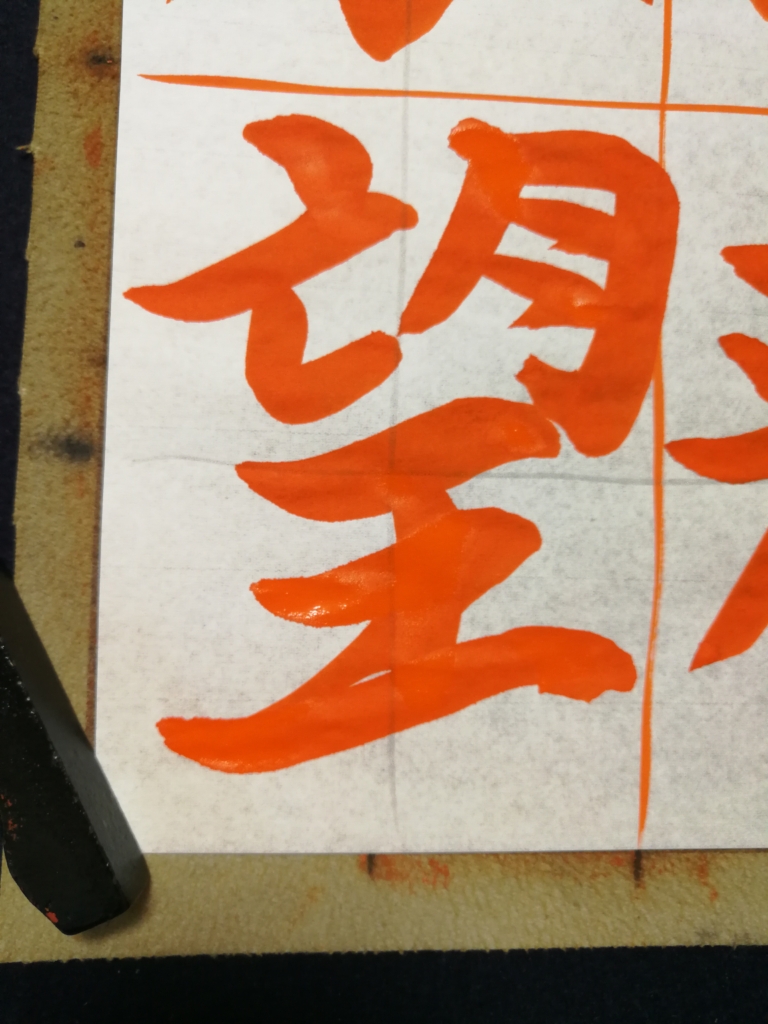

望。

最後、「望」。

中心に寄せるように。

ここの傾け方が微妙。

少しでいいんでない?

下の王様はしっかりと。

行書だからなー。

あれ。ズッコケちゃった。

まあ、こんな感じ。

まとめ。

学生が書く「楷書を崩しただけの行書」ってのはバイブルが無いのが困りもの。

どうやって審査してんだろ。

「将」だって本当は夕の部品を使った将を書きたいし、

「来」だって“人人”の来を使ったっていいんじゃないかと思う。

「望」だって王様じゃないしな。

まあいいや。こまかいこと抜きにして書くことを楽しんでほしいです。

中3なんて受験勉強の息抜きの習字だろうしねえ。

ということで、これにて2021年さきがけ展の解説は終了です。

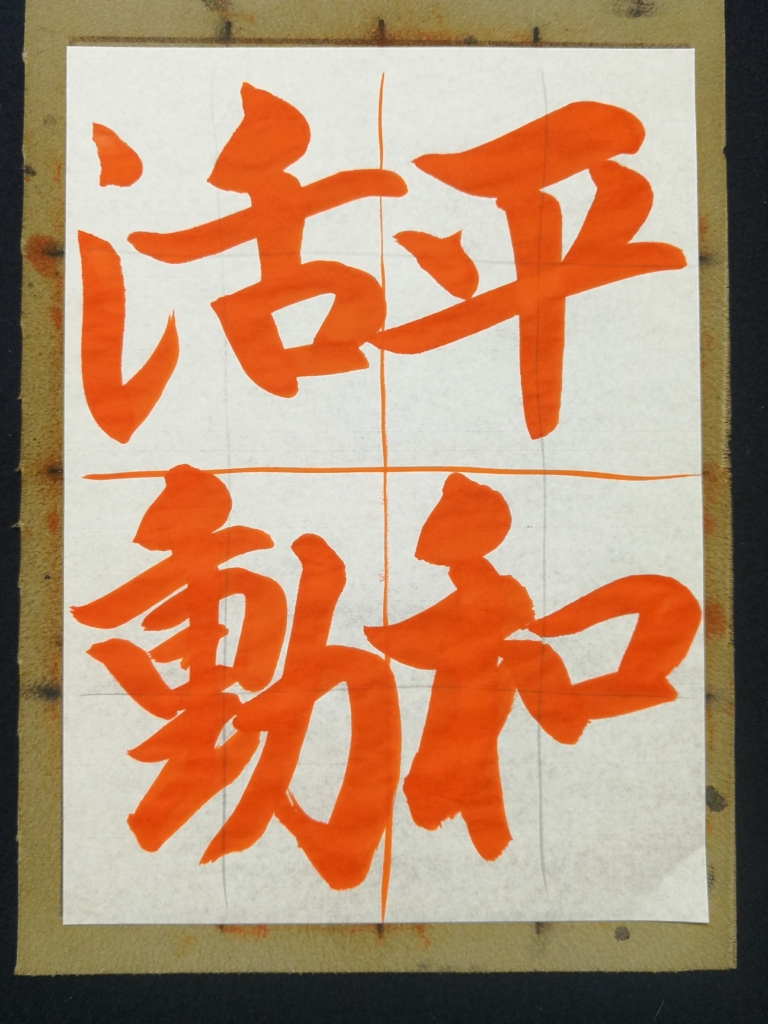

昨日やった、中2課題を少し変えてみました。

形よりも紙面を埋めることを優先して書いてみました。

高校生にも「半紙部門」があればいいのにね。

学生のさきがけ展締め切りは10月上旬だったはず。

うちの教室的には9月いっぱいで締め切ります。

たくさん書いて賞を狙おうね!

しょうじ書道教室でした!

※追記。ご参考までに。