こんにちは、秋田市のしょうじ書道教室です。令和まであと9日。

読売展の時期が来た。

読売展、毎日展、日展などなど、

書道の公募展というものがあります。

書道ガチ勢はこれに毎年参加して自己の腕を磨く。自己研鑽の場。

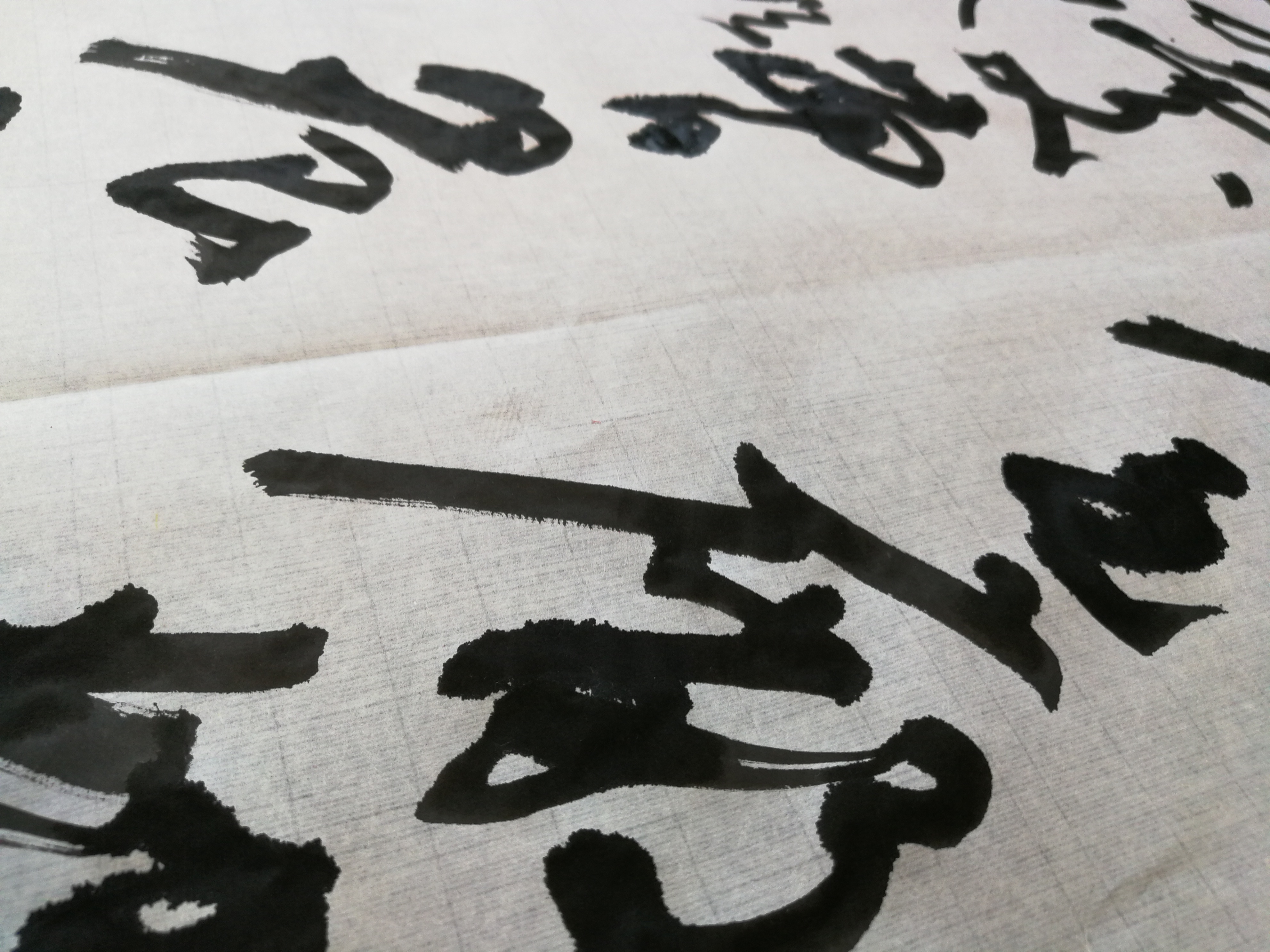

書く作品はもちろん条幅サイズ。

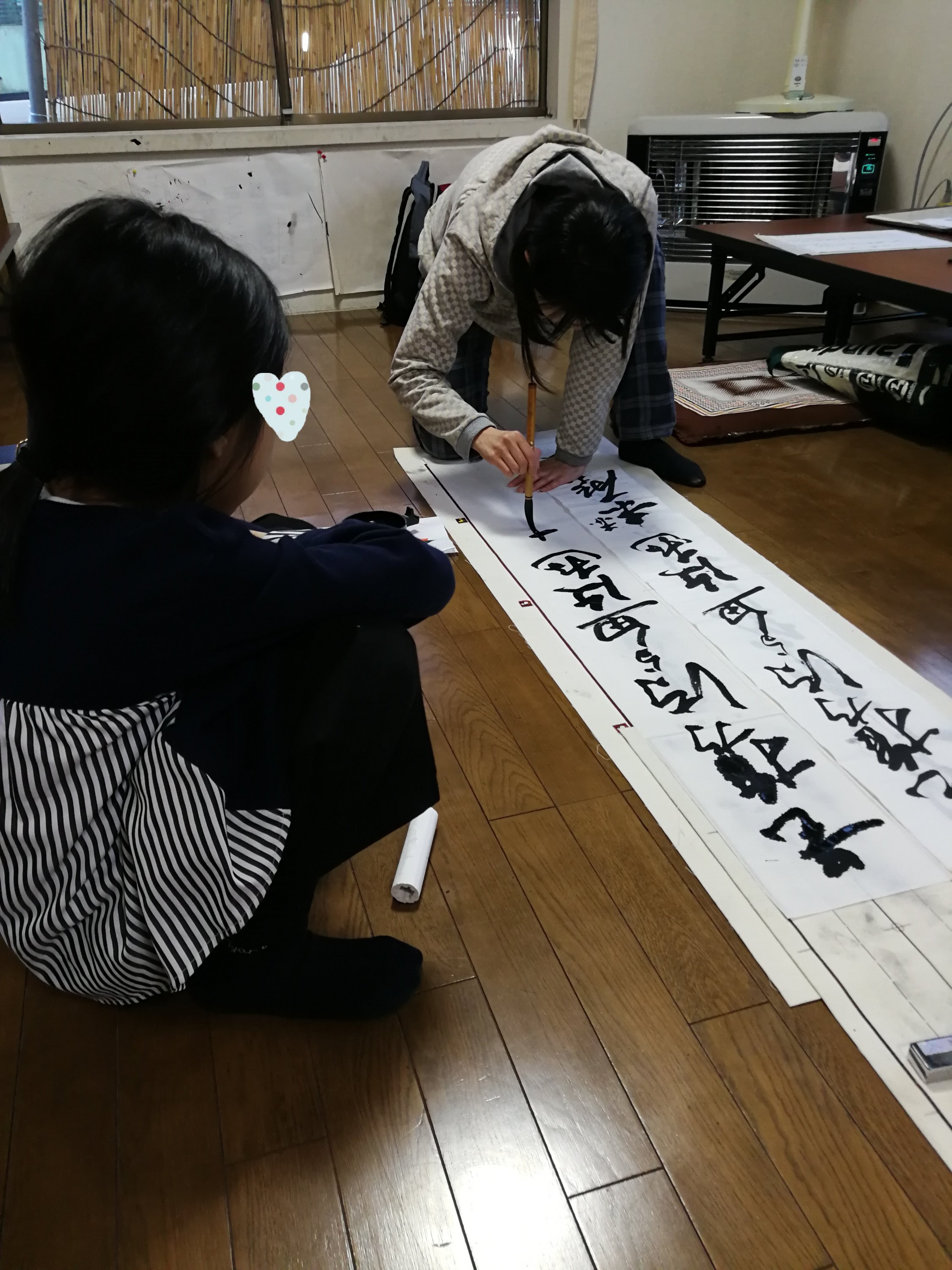

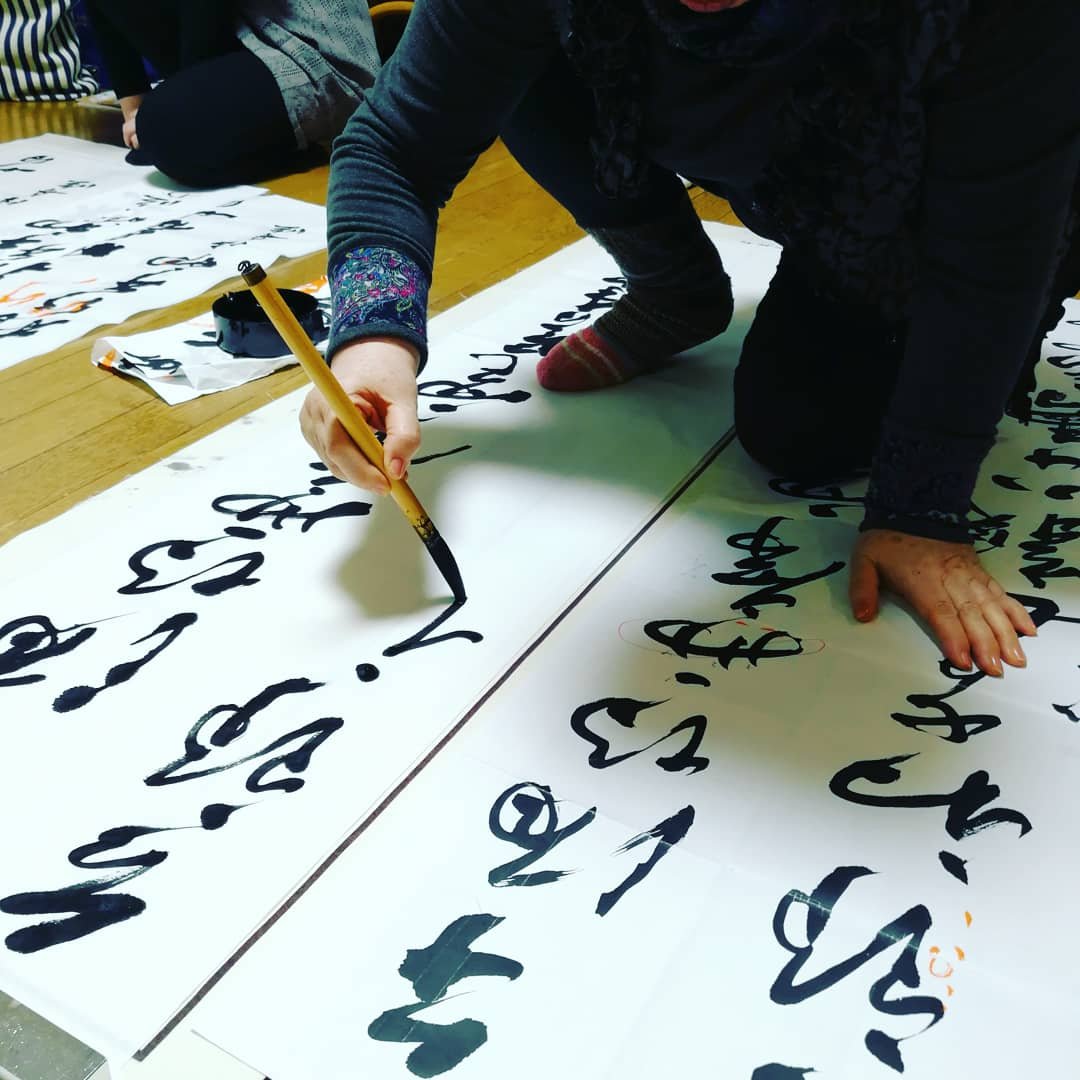

毎年この時期、私が所属する団体は読売展作品を作るため熱海市に集まりホテルに缶詰め。

「錬成会」と言われる合宿に参加します。

私も毎年毎年この“錬成会”に参加していて、

2泊3日で自分の作品をとことん書きこむという。

部活動の合宿と似ています。

とことん練習する。

しかし私は今年の錬成会を不参加。

初めて休んだのでした。

先週おこなったアルヴェのイベントのため、

お稽古日のスケジュール調整が付かなかったのです。

アルヴェのイベントと錬成会、

どちらも参加したかったけどなー。

1ヶ月は4週しかないので泣く泣く錬成会を諦めたのです。

腕を磨くのには欠かせませんので、どこかで挽回しないと。

地方にも公募展がある。

書道には、

このような書道展が数多く存在し、

自己研鑽のため、

このような展覧会に数多く参加する人もいます。

そういう方はそれこそ年がら年中締切で、

年がら年中、自分の作品を作って(書いて)います。

これら公募展と呼ばれる各種展覧会は、

自分の腕を磨くのにはもってこいなので、

やりたい人はガンガン参加してもらいたいですね。

このような書道の公募展は主に東京ですが、各地方にも書道の公募展はあります。

秋田でいうと

・秋田県美術展

・秋田書道展(さきがけ展)

などがあります。

さきがけ展などは子どもが応募できる部門もありますね。

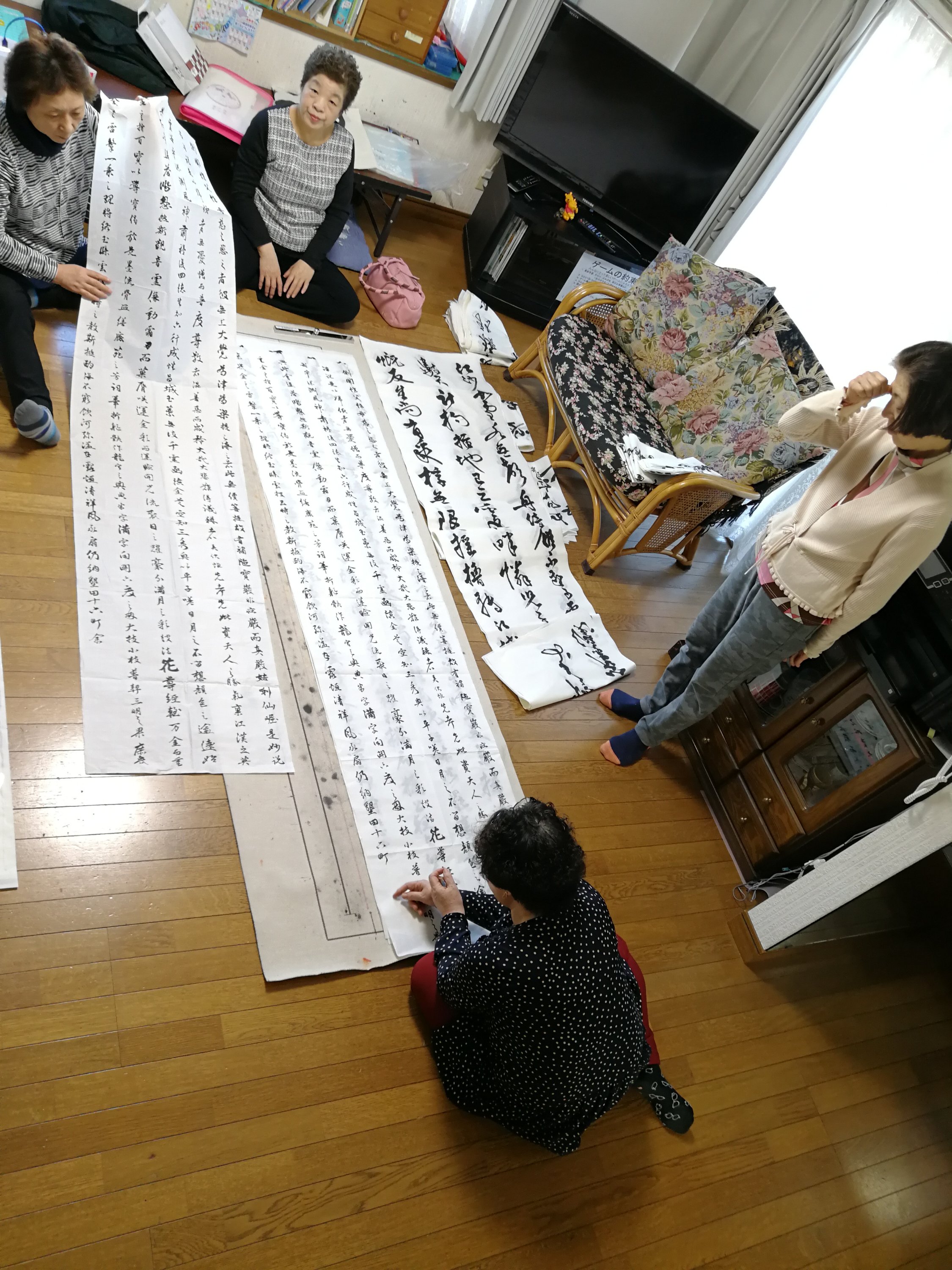

うちの教室、今年は「社中展」(←これは自教室の発表会のこと)があるので、

社中展&さきがけ展で、子どもたちが半切を書きますよ〜!

今、秋田市で半切まで書かせる書道教室って少ないんだって!(クラヤさん調べ)

条幅作品で腕を磨きたいなら。

さて、本格的に腕を磨きたい人にとって、

公募展への出品は欠かせないものです。

この公募展作品でニハチを書く人や、

毎月の競書(段級なやつね)作品で半切を書く人へ、

今回は私が大人の方へ少し厳しく言いますよ!(少しだけよ)

条幅書くなら、これだけは覚えておこう!

専門用語も少し出てきます。悪しからず。

条幅やるなら、これだけは覚えておいてほしい!

それは、

「家でできることは稽古場ではやらない」

ということ。

どういうことかというと、

例えば、

その1、誤字脱字が無いか確認する。

「わたし条幅書きます!」となると、先生からお手本が渡されます。

このお手本は漢詩の詩文を作品にしているとします(ときに臨書ですが)。

そのとき漢詩の原本も渡されるはず。

何が書いてあるのかという詩文の本文が印刷された1ページ。

渡されたお手本と漢詩を見比べて、

まずは誤字脱字がないかチェックする。

お手本を書いた先生だって神様ではありません。

絶対ということはないので誤字脱字をチェックするのは作品を書く本人です。あなたの作品ですからね。

誤字脱字のチェック、これは自分1人でできますね。

お稽古場に来てやることではありません。

その2、崩し方を確認する。

うちの教室は行草体が主なので書く作品も行草体なのですが、

お手本を見ても、崩し方が分からなかったり曖昧だったり、

何が書いてあるか分からない字もあったり。

連綿(続けて書いてある)だったりすると、

そこがひと文字なのかふた文字なのか、

分からないこともありますね。

なので文字を字典で調べます。

字典が無い人は買いましょう。

崩し方を調べて、鉛筆でメモしておきます。

自分のお手本なら、お手本に直接どんどん書きこむのがオススメ。

これも自分1人でできますね。

字典を引いても分からない字もあるかもしれませんが、

それでも2文字か3文字くらいのはず。

そのときは先生に一度聞きましょう。

一回聞けばそれで済みますね。

作品作りは覚えることが多い。

条幅の作品作りにあたって、

指導する先生は、

「作品作り」とはなんぞや?

ということを教えたいわけです。

それなのに、

いつまでもいつまでも、

「先生、この字なんですか?」

「先生、これはどう書くのですか?」

とか。

締切間際になって、添削中に、

『あなた!これ書き方間違ってる!!』

となることも。ゾッとしますねー(汗)。

添削を何回か重ねていき、作品がグングン良くなっていく。

それが理想なのですが、

何回か添削しているのに、いまだ文字や、書き方の説明に時間を取られてしまう。

『いつになったら「作品作り」の指導に入れるのかしら…(汗)』

となってしまいますよー。時間がいくらあっても足りない。

まとめ。

自分の作品ですから、基本的に全て自己責任。

自分の作品は自分の分身です。

自分の子どものようなものですからね。

条幅を書くと上手になる!でもそれをやるには自分で勉強しないといけないよーということで。

「家でできることは稽古場ではやらない」

ということを頭に入れて頑張ってください。

しょうじ書道教室でした!

おまけ。

時間に余裕がある人なら、

漢詩を読み込み、

漢詩に使われている言葉を調べ、

漢詩を読み込んで、

その情景を思い浮かべながら作品を書けば一層いいでしょうね。

・漢詩を読み(詠み)

・心を動かされ

・書作に入る

というのが本来の流れですからね。

知識と教養と人生経験があると

より書道は楽しくなる。

『藝に游ぶ』

わけです。

本来、書道はテクニックは後回しなんで。

書道は人生だし感情だしライブだし。

泣いたり笑ったり人生の機微が出る。

それをどう表現するかということで、

臨書や競書や公募展で

テクニックを磨いているわけです。

書道をやると字が上手になるというのは副産物なんですわ。

面白いでしょー?

文系最強の趣味!

なのですよ書道。

連綿と紡ぐ永い時の中で洗練されているのも伊達じゃない。