こんにちは、秋田市のしょうじ書道教室です。

今回は連載形式でお送りします。

人の成長とともに、

“書く”という行為がどのように変化してゆくのか。

ダイナミクスというのかダイナミズムというのか。

この変化が、

とても面白く、とても深い現象なのではないかなーと、

言葉を聞きかじっているだけの学の無い人間がお送りしますのでご容赦を。

幼児期。

「微細運動」と「粗大運動」、

という言葉があるんだそうです。

ご祝儀袋を再利用して扇子の飾り物を作りました!

袋と水引を解体して、色紙折って合体させました

お花とかつけたらもっとかわいいんだろうな〜と思いましたがとりあえず折り紙でシンプルめに(^^;蛇腹折りが微細運動として良いそうなので生徒に教えてみたい pic.twitter.com/swatX31BMs

— seisen (@seisenshodo) 2019年3月10日

@seisenshodo さんお借りしました。

この言葉、twitterで初めて聞きましたがググってみると「モンテッソーリ」が大元(?)らしいです。

秋田は田舎なのでモンテッソーリさんの話はあまり聞きませんが(汗)。

秋田県 モンテッソーリ教育実施保育園・幼稚園一覧-

七田式とかなら聞いたこともあります。

「幼児教育」市場も活発ですよねー。すごいよねー。

ということで。

赤ちゃんや幼児が、

歩くようになったり、走れるようになったり、身体を大きく動かすことを「粗大運動」。

手や指を使った細かい動作のことを「微細運動」。

幼児教育の場では、知能を発達させるのに重要な「粗動運動」や「微細運動」の発達具合を見るんだとか。

運動することで血流が増えたり、神経や筋肉が順調に成長していくのでしょうね。

要は、

「この子、手先は器用だべか?」

「ほぉ~たいしたもんだやな」

といったところ(?)。

微細運動に注目。

『書く』という行為は、このくらいの子どもにとってはまだまだ先のお話。

「微細運動」の延長線上にあるのが「書く」ことでしょう。

発達順序で言うと、例えば赤ちゃんが、

目的物を発見→確認し、それに触れる、

などの大きな動きから始まり、

触れる、掴む、引き寄せて舐める、

握る、両手で持つ、などなど

順序よく発達していきますよね。

しかしこの頃の赤ちゃんは、

上手に「握る」ことができても、

うまく手を離せなくてボーンとものを投げてしまったり。

まだまだ自分の意思でコントロールできない。

よく見られる光景です。かわいー。

「握る」が上手にできると

次は「うまく離す」ができてくる。

ストローの付いたマグカップなんかをうまくテーブルに戻せただけで「じょうず〜!」なんて褒めちぎっていましたよね。

おすわりができて、ハイハイができて、

手では“握る”と“離す”ができてくると、

太いクレヨンやクーピーを持たせて、絵を描かせたり。

この当たりでもまだ当然「握る」で。

何か小さなモノを「つまむ」ことも少しできるかもしれない。

ブロック遊びも指先を使う。

大きなブロックはできるけど、

小さなブロックはまだ難しい。

「微細運動」のなかでも“握る”と“つまむ”はちょっと次元が違うみたい。

《握る持ち方》

《つまむ持ち方》

指の力がまだまだ足りないのでしょう。

「つまむ」はできても、

そこから、

「つまんで」

「筆記用具を保持して」

「描く・書く」

なんて芸当はまだまだ先。

幼稚園・保育園の年中・年長くらいなら、

器用な女の子なら筆記用具を「つまんで持って」お姫さまの絵を描けるかも。

まとめ。

まだまだ「握る」が多くて、「つまんで」筆記用具を持てるって子どもは少ないんじゃないかな。

赤ちゃん、幼児期の手指の発達はこんな様子。

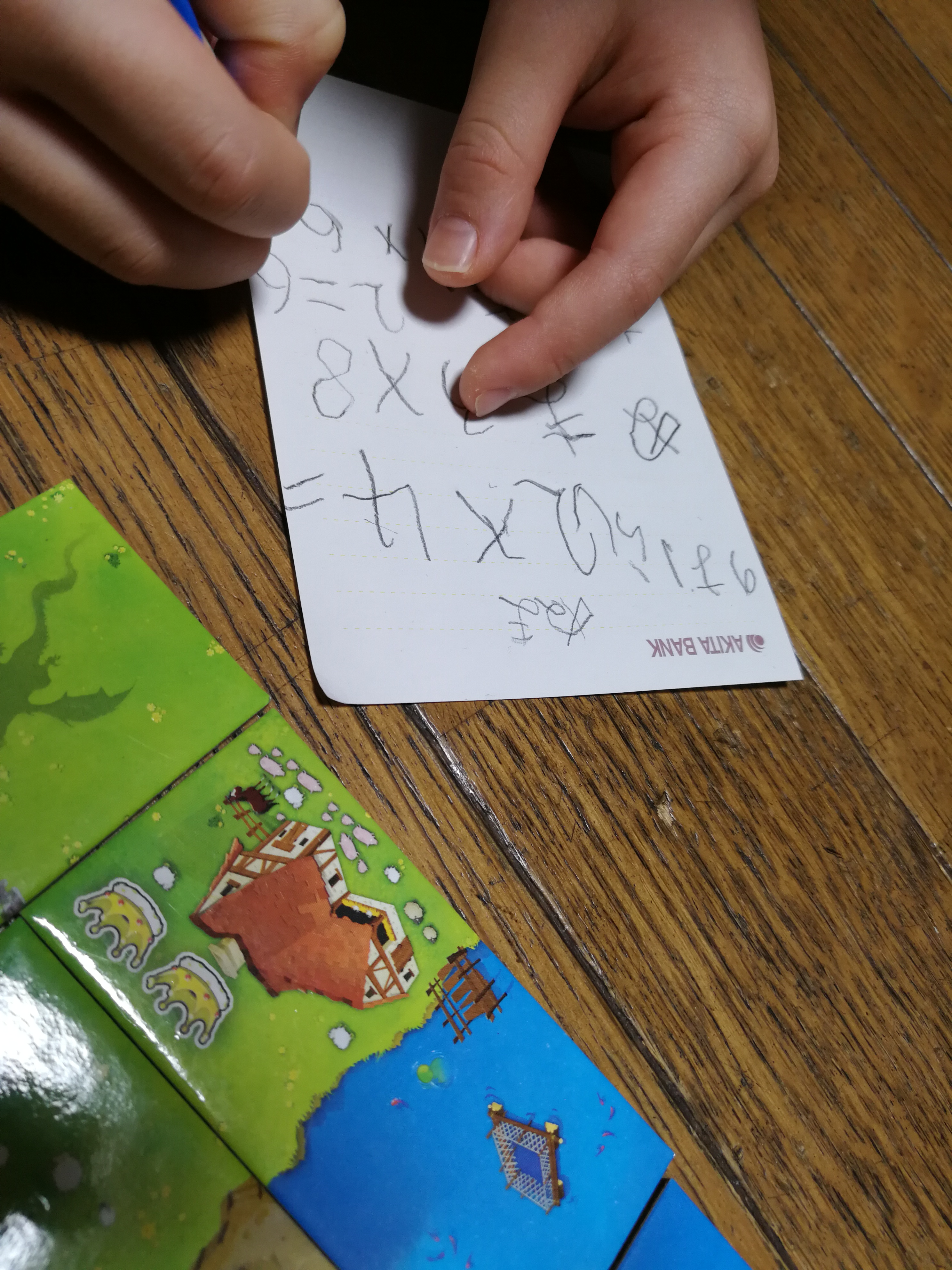

握ってグチャグチャ~っと書き殴る感じ。

懐かしいわ~、ほんと。

まだまだ手指の機能は発達途中。

握るのも全力だし、離すのも全力。

そんな感じの幼児期でした。

ここまでのキーワード

・微細運動

・手先

・指先

・筆記用具を、“握る”(まだ、つまめない)

次回は?

連載第1回目はここまでです。

次回は「学童期前半」のお話でーす。

しょうじ書道教室でした!