おはようございます、秋田市のしょうじ書道教室です。

昨日の県大会団体戦は、残念ながら1回戦敗退でした。

個人戦の良すぎる結果に、気負っちゃったかな。まあ実力だね。精神力鍛えていこう。

アマゾンで買えるソフトテニス本たち。

さて。テニス本の記事が完成しました。

書道教室のブログで何やってんだろ。番外編ってことで。

長男次男のソフトテニスのサポートをするべく、ソフトテニスの本をアマゾンで買いあさってみました。

なんだかんだで15冊。これらのレビューをしていきたいと思います。

ちなみに私はソフトテニス未経験です。

中学生と小学生の息子たちがソフトテニスをやっています。

そこまでのガチ勢ではないこと、わたくし本人テニス未経験者、

わが子のソフトテニスのサポートをしてあげたい親目線の素人レビューなのでご了承を。

①ソフトテニス・マガジン

いわゆる大人が読むスポーツ雑誌。出版もベースボール・マガジン社だしね。毎月発行。

ジュニア(小学生)から社会人チームまで、あらゆる大会結果や、選手たちの記事が載る。

強いチームを取材していたり、強くなるためのコラムなどもある。

データ好きな大人向け。

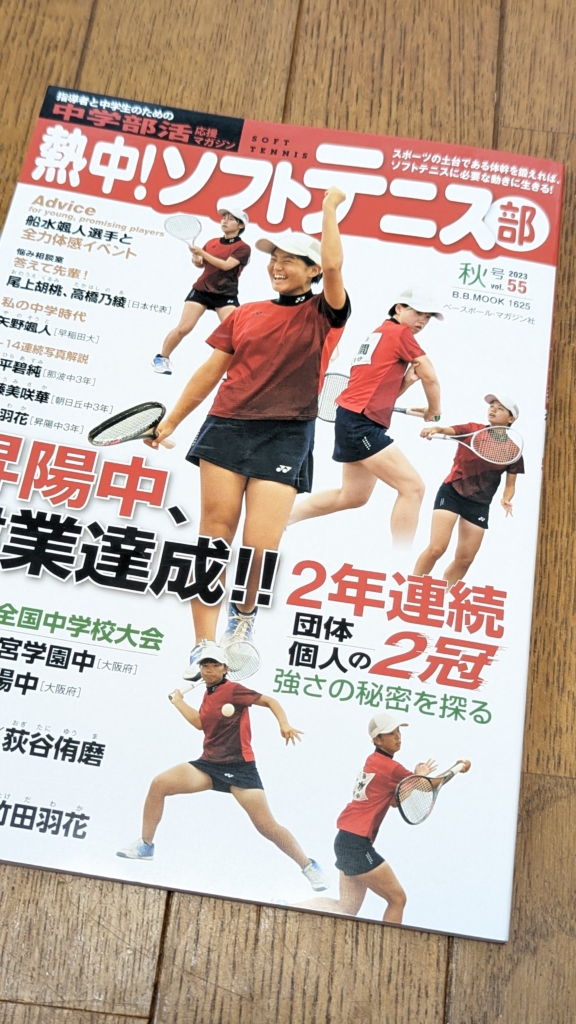

②熱中!ソフトテニス部

「指導者と中学生のための中学部活応援マガジン」と謳っているように、中学生のソフトテニス部に絞っている雑誌。

中学生の部活だけでひとつの雑誌が成り立つのだからある意味スゴいんじゃないか?これ。

年に2回の発行。

強豪校への取材や、おすすめのトレーニング方法などの記事。

思春期真っ盛りの中学生が主役の雑誌のためか、メンタル相談のようなコラムもある。

うまい子はノートを書く。その日の反省点や修正点を書く「テニスノート」の書き方を紹介していた。

親も読みやすい雑誌。

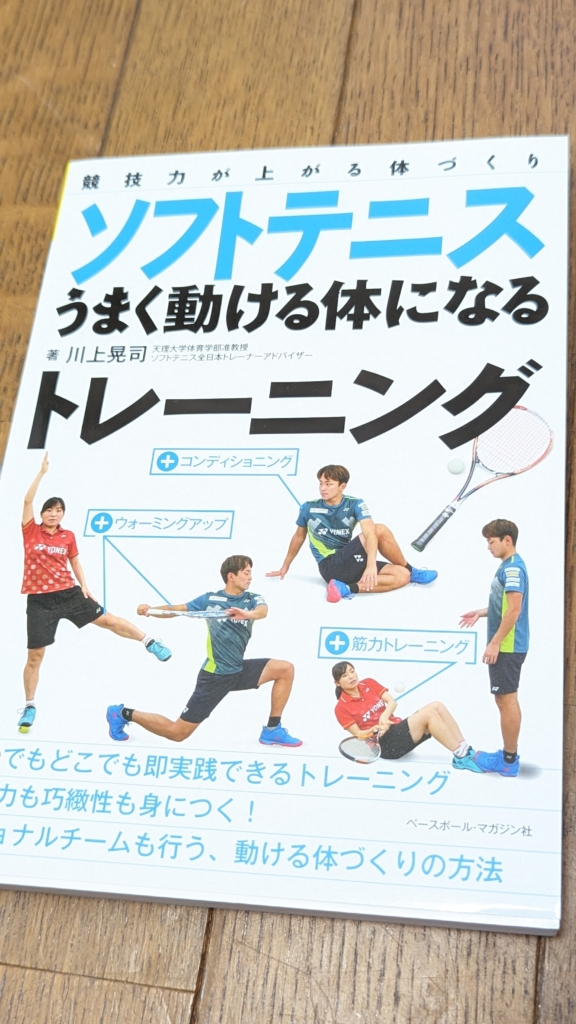

③ソフトテニスうまく動ける体になるトレーニング

ストレッチや筋トレ、フットワークなどのトレーニングメニューを集めた本。

どうやって打つの?みたいなものは載っていません。

あくまで身体作りのメニューのみ。でもこういうのが一番大事だったりするよね。

フットワーク、ステップ、一朝一夕では身につかないやつ。

テニスのうまい人ってコートが狭く感じるよね。

運動不足のお父さんお母さんも、子どもと一緒にやるといい(笑)。

中高年は腰痛に気をつけましょう。

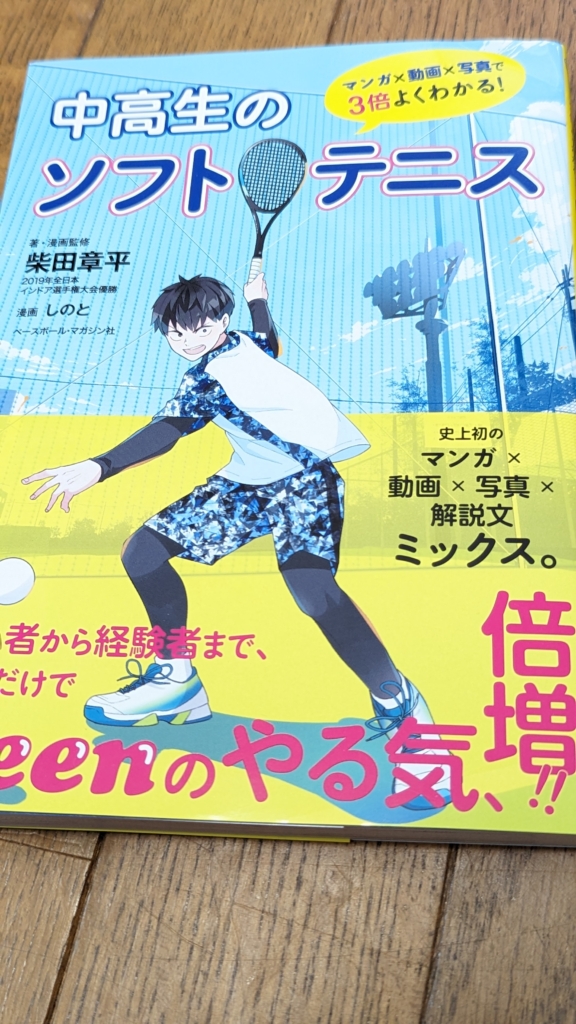

④中高生のソフトテニス

中高生というより小中学生か。

ラケットの持ち方から始まり、

→フォアハンド→バックハンド→サービス……と、

順序よく動き方や練習方法を紹介する。

章ごとにマンガパートを挟んであり、子どもにもとっつきやすい構成。

これから始める子、春から入部を考えている子などに一番おすすめかも。

⑤安藤英明先生の考えるソフトテニス

はじめの30ページ、第一章の内容が濃い。ここにすべて書かれているといってもいいかもしれない。

理論は超難解。コートを相手側と自分側それぞれ18ずつに分割し戦略を立てる(という解釈で合っているのかも分からない)。

ソフトテニスという競技を深く知ると、ある程度攻めのパターンは決まってくるのかな?

こう打てば、相手はここかこっちに返してくるから、こう決める。みたいなパターンを36通り想定して練習する。みたいな感じ。

狙ったところに十中八九コントロールできることが前提。高レベル。

未経験者には手に負えない内容(笑)。指導者向け。

⑥マルチアングル戦略図解ソフトテニスの戦い方

テニスを始めて2〜3年経ち、サーブもそこそこ入る、ネットも少なくなった、ボールはコートの中に入るし、ラリーも少しずつ続くようになったかな、

くらいの人が今度は「どうやれば試合に勝てる?どう攻めるんだ?」という疑問が湧いてきた頃に読むといいかもしれない本。

安藤英明先生の本より易しく分かりやすい。コートのどこに打つ?という戦略を考えながら練習したい人向け。

未経験者親目線だとこれでもまだまだ難しそうに見えるけどね。慣れてくるとコートを俯瞰して見れるってこと?

「考えるソフトテニス」の本でも感じたんだけど、

コートの大きさとネットの高さから考えて、

自分の立っている場所からコート内にボールが入るコースっていうのは、ある程度限られてくるのかも。

まあそれを動きながら相手の状況に応じて瞬間的に判断するから一筋縄ではいかないんだろうけど。

ソフトテニスってチームプレイなんだな、頭を使うんだなぁとしみじみ思った1冊。

⑧必ずうまくなるソフトテニス基本と練習法

船水颯人選手が弟、船水雄太選手が兄。兄弟そろってトッププレイヤー、の船水雄太選手の本。

打ち方とフォームのみ、と割り切った内容。

大きめのページと見開きで、フォームの写真が連続で載っている。とても分かりやすい。

個人技の精度を高めるにはもってこいの本。

船水選手のフォームが豊富に載っていて見ていて飽きない。フォームが美しいしカッコいい。

船水選手の左手まで真似したくなる。

始めたての人も変なクセが付かないように、この本でフォームだけでも船水フォームを完コピすれば?

フォームの確認はラケットをゆっくり振っても効果があるみたいだから、

新入生・中1生が、家の中でラケット持って鏡を見ながらコソ練するのにいいかもね。

⑧メンタルトレーニング大全

小中学生の試合はメンタル面の影響が大きいと感じたので選んだ1冊。

著者はトップアスリートやプロ選手向けのメンタル研修をしている方。

この本を子どもに渡して「読め」といって素直に読むほどストイックな子どもはいないと思う。

まあ全国大会に出場するような選手は違うんだろうけど。

この本は親が読んでおいて、子には3周くらい遠回しにやんわり言うくらいだろうか。

読んでおいて損はないと思うけど。てかオレ自分で読むわ。

⑨見るだけでうまくなる!ソフトテニスの基礎

オーソドックスな1冊。わが家ではこれを1番最初に買った。教科書的な1冊。派手さはないが堅実な内容。

フォームや打ち方、基本戦略、フットワーク、と1冊の中にバランス良く配分されている。

長男は枕元にこの本をいつも置いていた。

はたして毎晩読んでいたかどうかまでは分からない(笑)。

⑩テニス・インテリジェンス

これもメンタル系の本かな?と思ったけど、違った(汗)。

社会人がやる趣味の硬式テニスの本。なんだかゴルフの本っぽい。中高生が読むもんじゃないね。

ソフトテニスの人にでも気付きがあるかと言われたら……うーん。

繰り返しますが、

・硬式テニス

・社会人(大人の趣味)

向けな本です。ご注意を。気分転換に読んで、何かつかめたらラッキー。

⑪差がつく練習法ソフトテニス後衛編

うちの次男がジュニア(小学生のクラブ)チームで練習しているのだが、そのジュニアのコーチがじつに多種多様な打ち込みをさせてくれる。

それに似た、多種多様な練習法が載っている。なんと59種類!

前進ストロークだったり、“◯本打ち”と呼ばれる練習法だ。

小学生のソフトテニスでは基本“ダブル後衛”なので、ジュニアでの練習は自然と後衛練習となる。

この本で見る後衛練習メニューに多く見覚えがあるのはそのせいでしょう。

指導する側の球出しの技術が高くなければこれらの練習法は成立しない。

指導側に高い技術が問われる練習法。このメニューで練習できる人は幸せもんです。父ちゃんいまから球出しの練習すればいい?できるかなー??

⑫差がつく練習法ソフトテニス前衛編

こちらは前衛編、なんと練習メニューの数79種類!!

後衛編59種類も多いと思ったが更にその上をゆく。

前衛のほうが細かい技術が必要なんだなぁ。

数個に絞って練習しないと頭パンクするわ。

チームメイトと工夫してやればできる練習も多そう。

⑬高田商業ノート・ネットプレイヤーの極意

前衛がネット際で、ボールを打たずとも様々な動きを行う「駆け引き」の練習法が載っていて貴重。

未経験の私にはさっぱりなのですが、おそらく、

相手が嫌がる動きだったり、壁の役目だったり、

誘い込む動きだったりするのでしょうか。カンで動くのでもないんだろうなあ。

⑫差がつく練習法ソフトテニス前衛編よりも写真が大きめで見やすい。

やはり前衛は難解。

⑭東北高校・中津川澄男メソッド「ストローク」を極める

「前衛って難しい」とばかり言っているとなんだか後衛が簡単なように思えてくるけど、

そんなことはなく、後衛も考え方は100通りもあるんじゃないかと思えてくる本。

今自分が打てるストロークをさらにブラッシュアップする本。

ストローク練習の方法のほかにも、

対戦相手ペアのどちらが弱いのか、その弱い方をどう崩していくのか、

雁行陣の崩し方、ダブル後衛の崩し方、なんてものも載っている。

弱い方を崩すのがセオリー。エグい(笑)。

⑮わかりやすいソフトテニスのルール

最後に「ルール」の本。上手な人はルールを隅々まで把握している。

だってルールの中で競うのがスポーツだから。

ルール内とルール外、その境目をはっきりさせるってとても大事でしょ?

まとめ。

Amazonで買えるものをいろいろ紹介しました。

あくまでテニス素人目線なのでご了承を。

15冊をざっと読んで気づいたことは、

テニス練習には大きく分けて、

・1人でもできる練習(フットワークや素振り)

・親やチームメイト、相手がいればできる練習(乱打や簡単な球出し)

・指導者がいないとできない練習(正確な球出しからの打ち込み)

の3種類なのかなと。

それぞれの目的に応じて本を選んでみましょう。

この手の本で注意したいのは、一度に全部やろうとするのは無謀。絶対に消化不良になる。

ひとまず何か1つだけを取り入れてみて、うまくいったら定着するまでしばらくやる。

それを時間をかけて少しずつ少しずつ増やしていく、というのがいい方法かと。

この本たちは私が自腹で購入し人柱になりましたので、みなさんの本を選ぶときの参考になれば。

結論で全部ひっくり返すようでなんなんですが、結局は、

勉強のときの参考書選びと一緒で、1冊だけを隅から隅まで舐めるように読んだほうがいい!

と思うよ……_| ̄|○

でも本って、手にとって開いてみないと自分に合うか合わないか分からないから、けっきょく色々と買っちゃうんだよなあ。

わたしのようにあれもこれもと集めるだけで満足してしまうパターンだけは避けましょう(笑)。

本人の性格によっては「スポーツを本から学ぶ」ということに抵抗がある子もいるでしょうね。

真面目すぎて1から10までやろうとするタイプの子とかね。考えすぎて身体が動かなくなるタイプ。

そこら辺は親御さんが見極めてください。

ほんと、

1冊だけを、とことんが基本ね。

あまり浮気しないこと。勉強と一緒だね。

私が集めたこの本は、あとで長男の自主練のときにでも持っていこうかな。

実際に手に取ってみて、良さげなやつ1冊だけお母さんにおねだりしましょう。

ソフトテニス楽しもうぜ!しょうじ書道教室でした!