こんにちは、秋田市のしょうじ書道教室です。

木へんと、のぎへん。

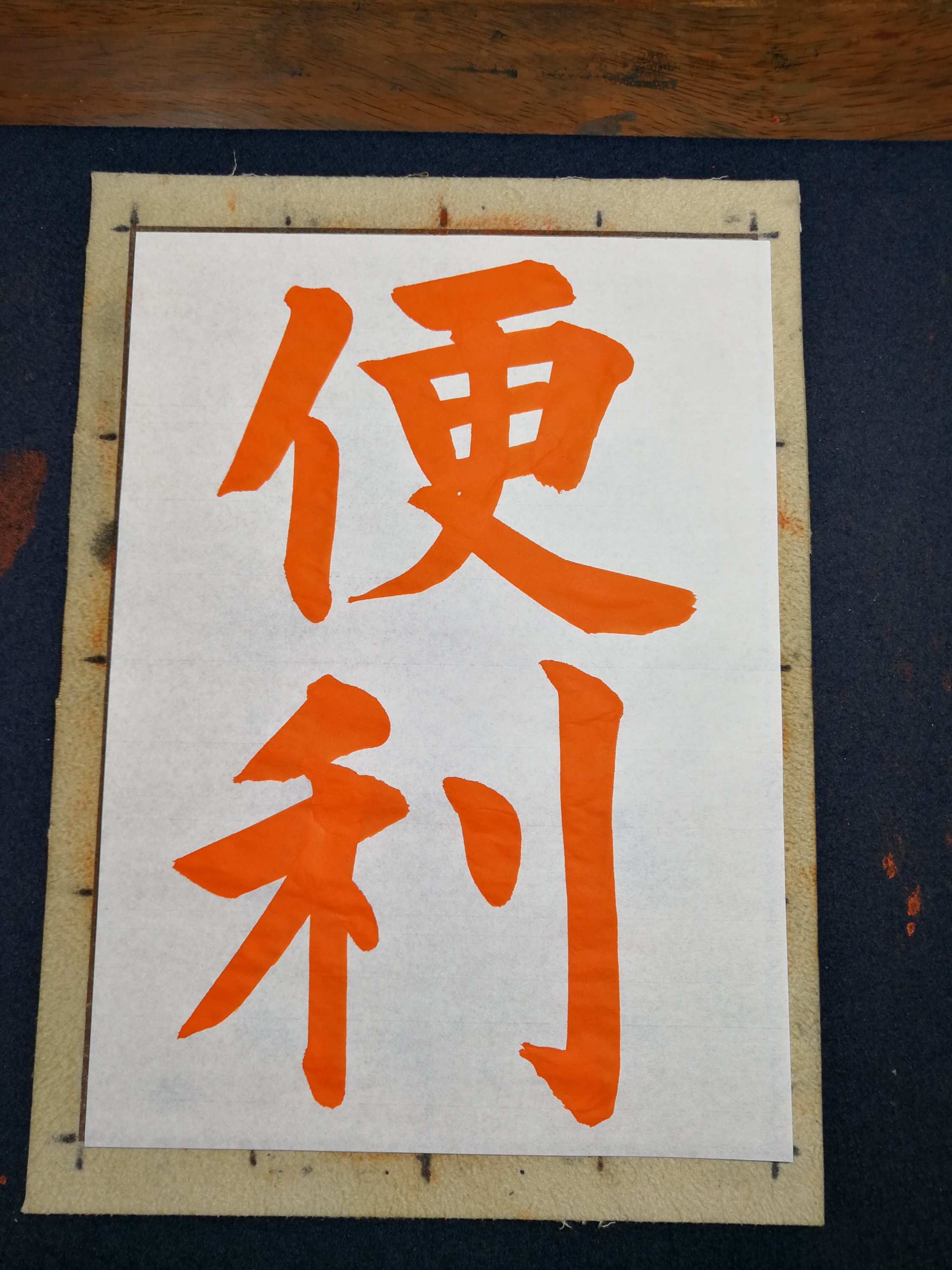

小5の昇段試験の課題が“便利”とのことで手本を書きましたが。順次、練習スタートしますよー。

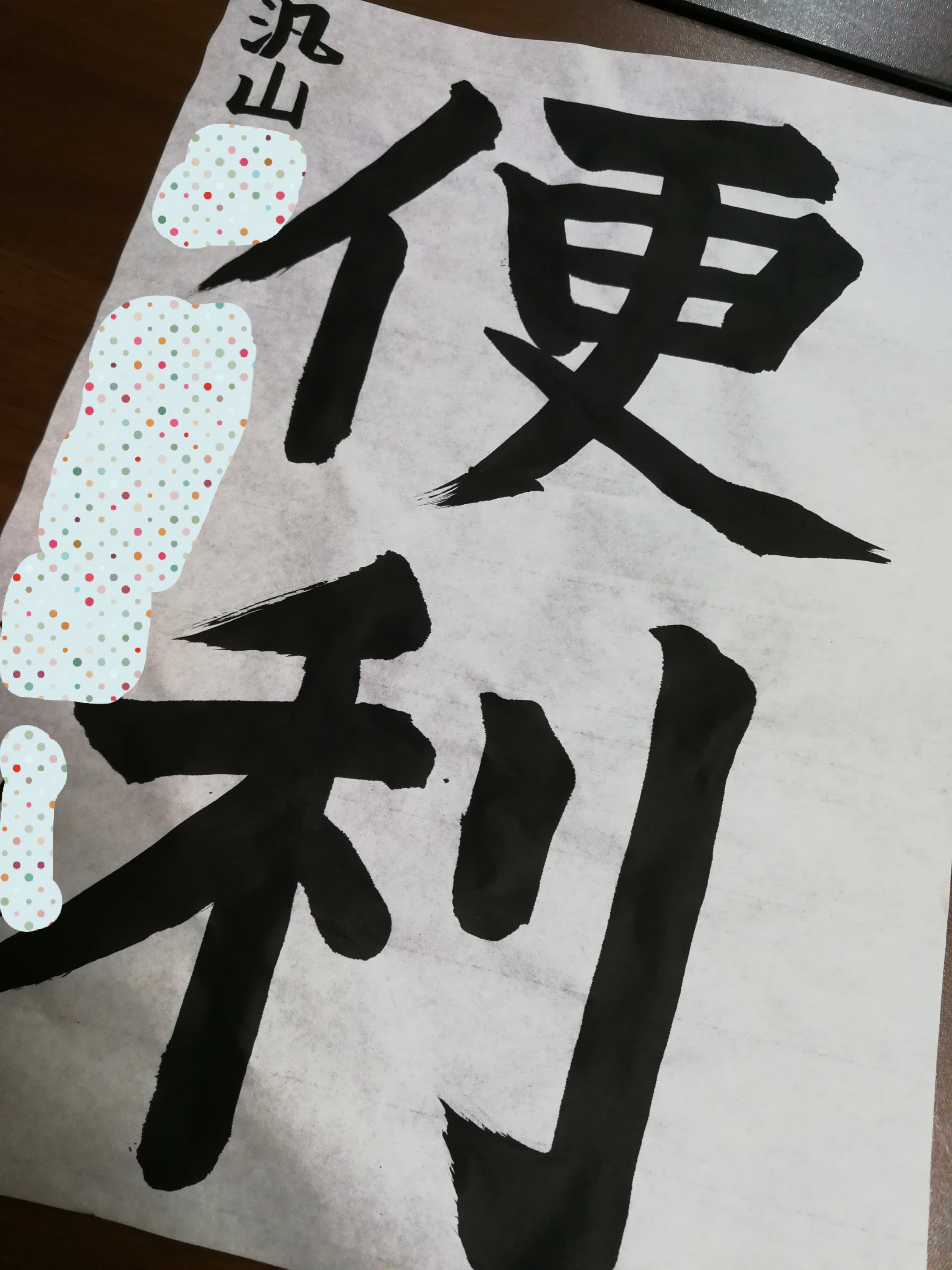

さて、何人かの小5の子にこの課題を先行して書かせてみましたが。

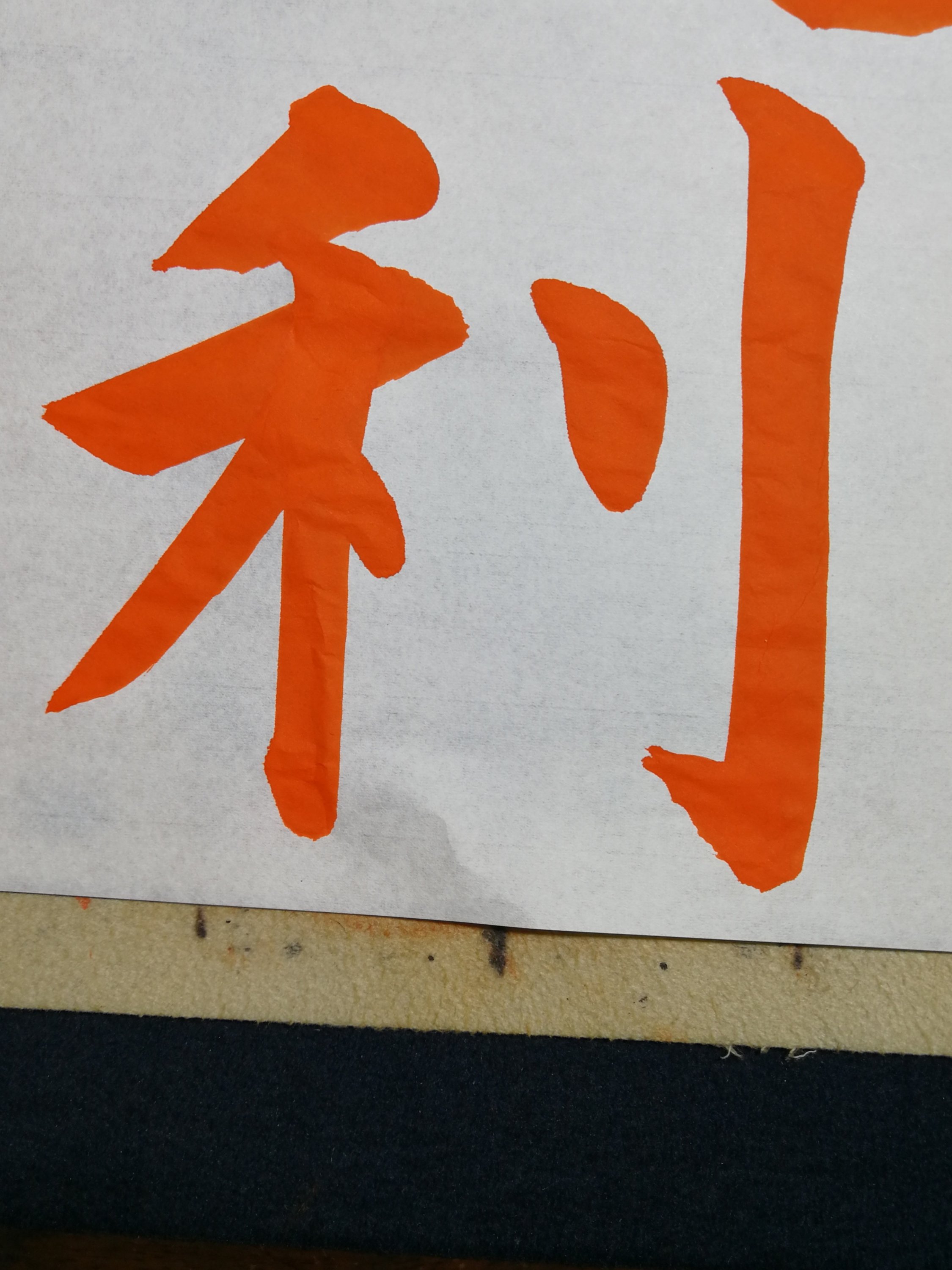

“のぎへん”がパッとしない。

基本はバッチリできてるのでいいのですが、もう一段階上げていきたい。先生も欲張りねー。

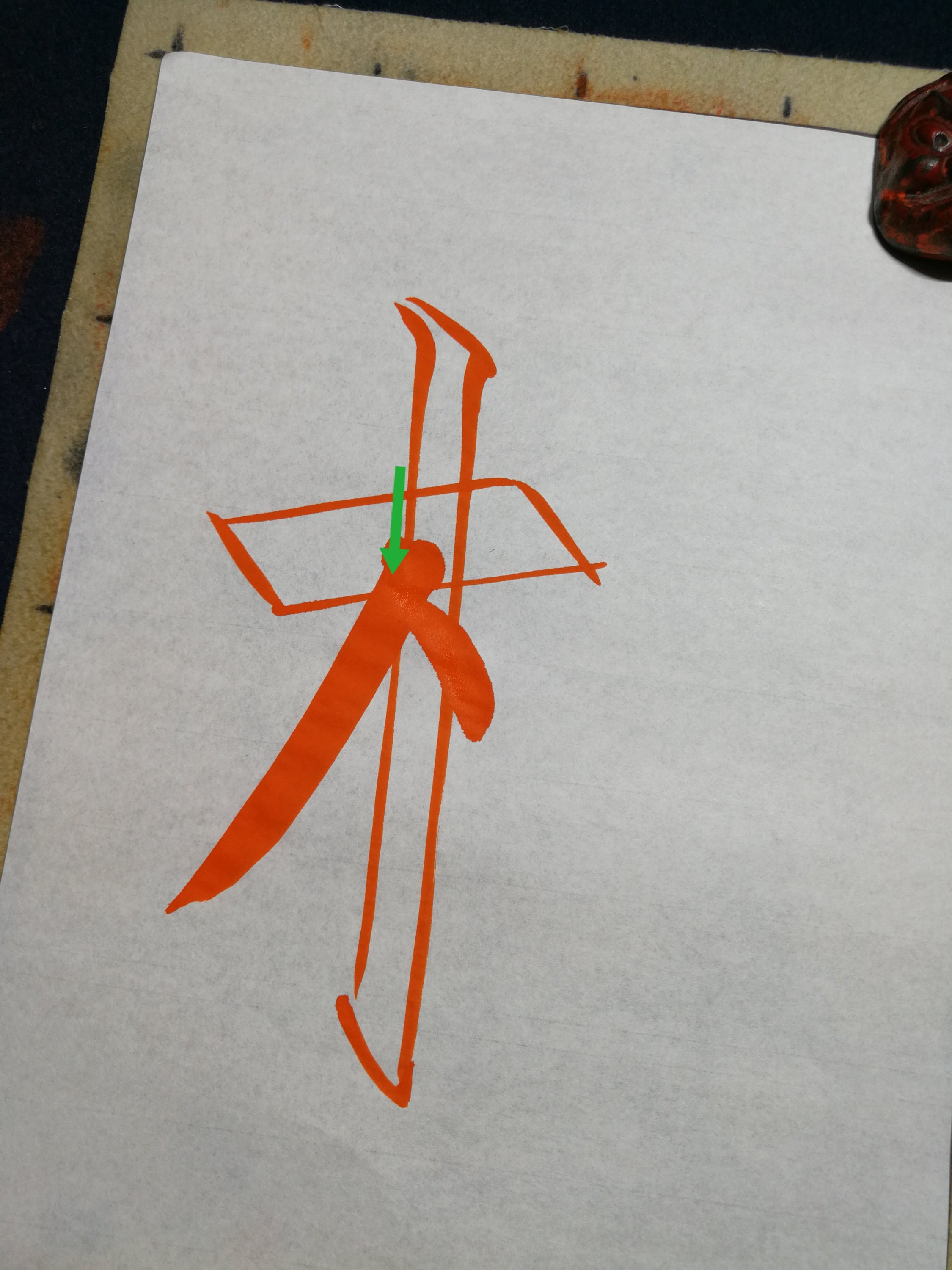

“木へん・のぎへん”の点、ベストな位置はここだ!

ぽちん。

「ちょい下の、ちょい中」

このくらい。

ちょっとした違いなんだけど…大事やで!

↓これは点の位置が上すぎ。

↓これだとコブ取り爺さん。

このくらい〜。

これの根拠はというと。

根拠は、古典。

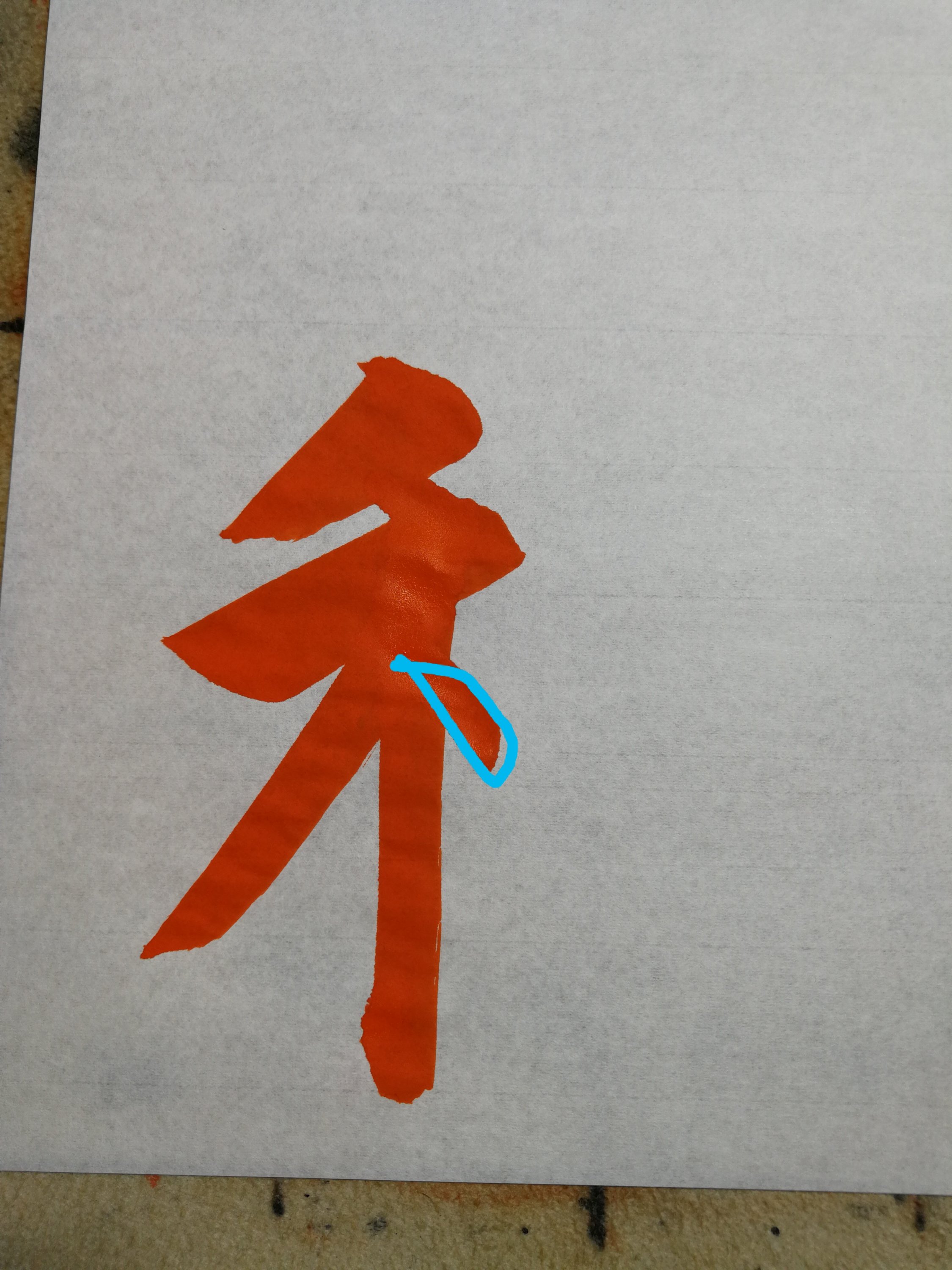

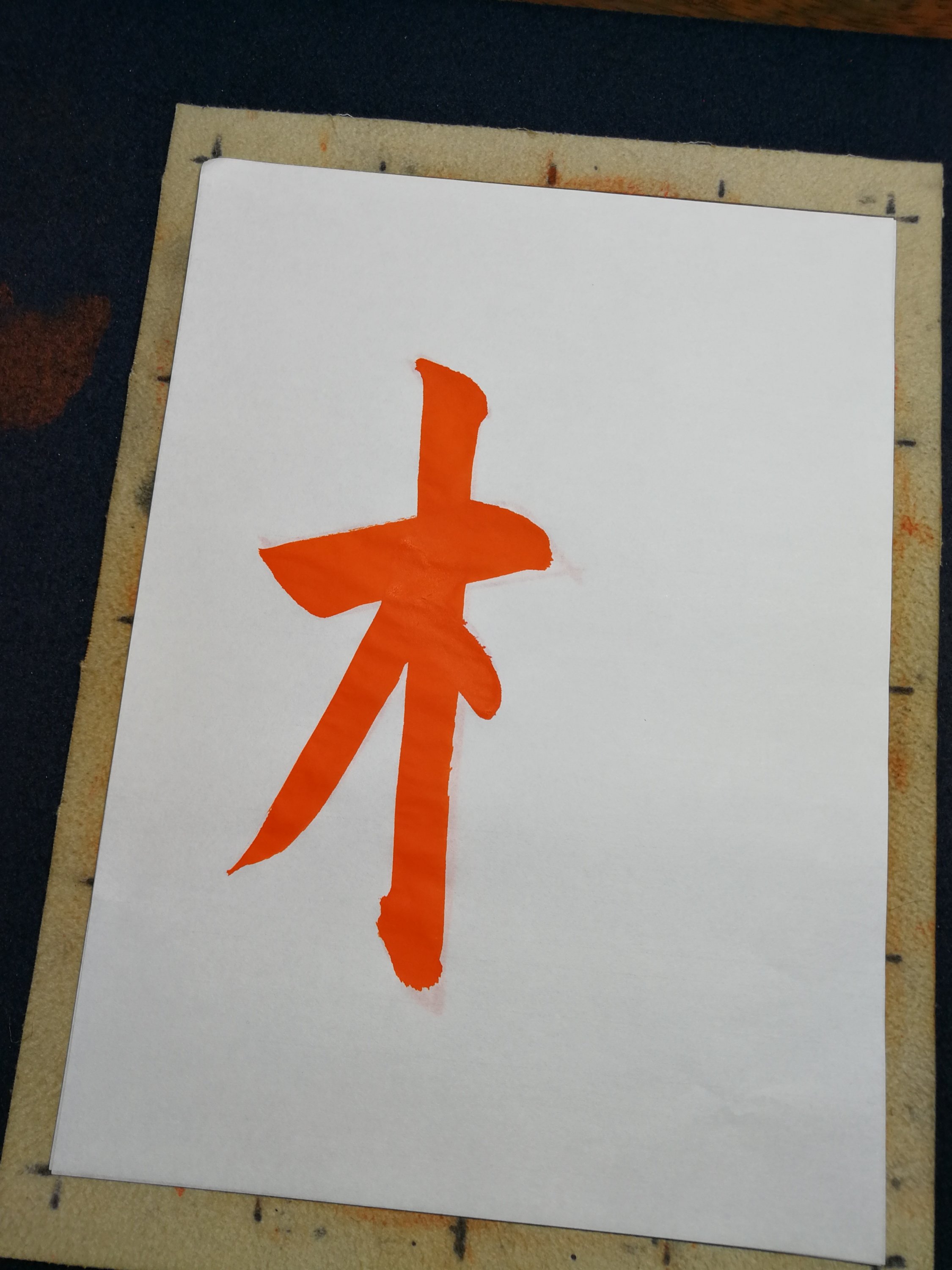

「木」を書くときに、

“左払い・右払い”を「どこにくっつけるか」というと、

こう書きます。

もうちょっと分かりやすくいうと、

こう。

“横線&縦線”がクロスするど真ん中ではなく、すこーし“左”。

ちょい左なんです。

なんで左かというと…

まあ古典でそうなってるからとしか言いようがない。法帖見ましょ。

長い年月をかけて完成されたものだからなー。

試しにクロスしているど真ん中に左右の払いを書くと、伸びやかさに欠ける。

もっというと、

・左払いはやや下向きに短めに払い、

・右払いを開き気味に長く払うと、

古典風味がマシマシだと思う。

こんな感じ。

という理由で“木へん”はこうだし、

“のぎへん”はこう。

なるんですね。

ちゃんちゃん。

まとめ。

ということで、点の位置ひとつで文字の印象が変わる。これが書道の面白さのひとつですね。

そして驚くのが「人間の目」の正確さ。

「何か分からないけど…オカシイな〜???」

と感じるときはやっぱりどこかがオカシイし、

「何か分からないけど…こっちが良く見えるな〜」

と感じるときはやっぱりどこかがうまく書けている。

うーん古典ってやっぱり大事だぜ。

法帖買って、目を鍛えよう!

しょうじ書道教室でした!